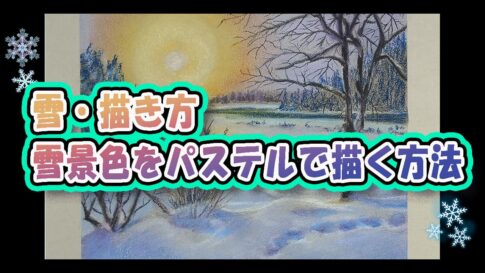

真っ白な雪とその風景。

そんな白黒灰色のモノトーンの世界を

パステルで描くことはできるでしょうか。

もちろん、できますよ。

何しろ白黒灰色もパステルの色に

ありますから。

とは言え、

実際に雪景色を

モノトーンだけで描くのは

ちょっと待ってください。

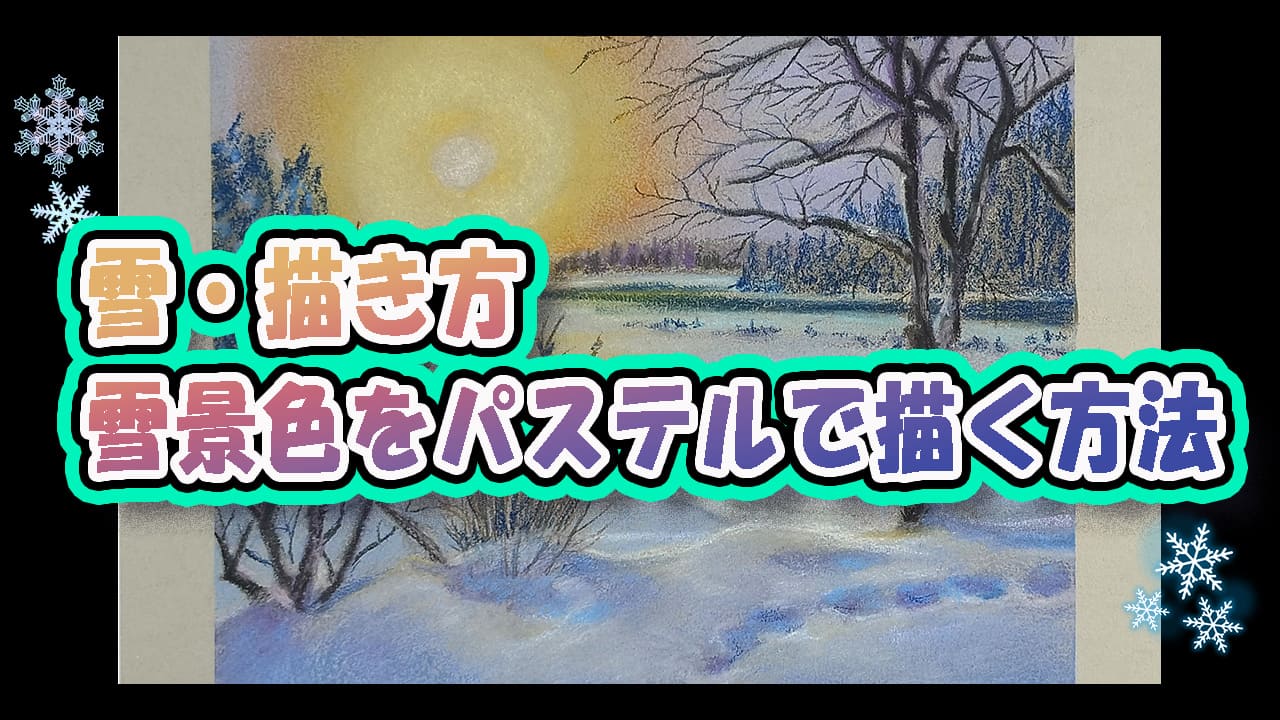

今回は、YouTube動画コメントで

リクエストを頂いた

雪原を描きます。

目次(押すとその記事にジャンプします)

雪・雪景色を描くコツ

パステルだけに限らず

雪と雪景色を描コツを

まとめてみました。

雪が真っ白だけということはあり得ない

日中の太陽の光の当たる部分は黄色っぽく、

影の部分は青っぽい色で塗る

朝夕の太陽の光では

雪も明るい所は

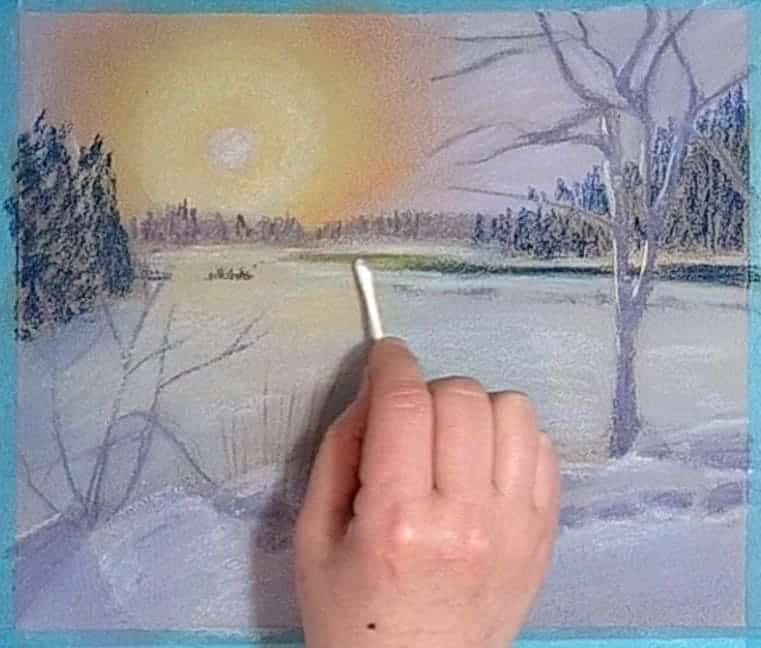

赤~オレンジ色の影響を受け

影も紫っぽくなる

寒さを強めたければ

明るい暗いの差を強くする

例えば、白のすぐ隣に

黒や黒に近い灰色や青を塗るなど

穏やかさや温かみを出したければ

明るい暗いの差を弱くする

つまり、その絵を白黒印刷した時に

白と明るい灰色、暗い灰色、黒が

ゆるやかに置かれている状態にする

かつ、暗い部分(黒~暗い灰色)は

全体的に少なくする

風景画を描く3つのコツ

(雪景色にも当てはまるよ)

雪景色も風景画の1つなので

風景画を描くコツのようなモノも

まとめてみました。

3つあります。

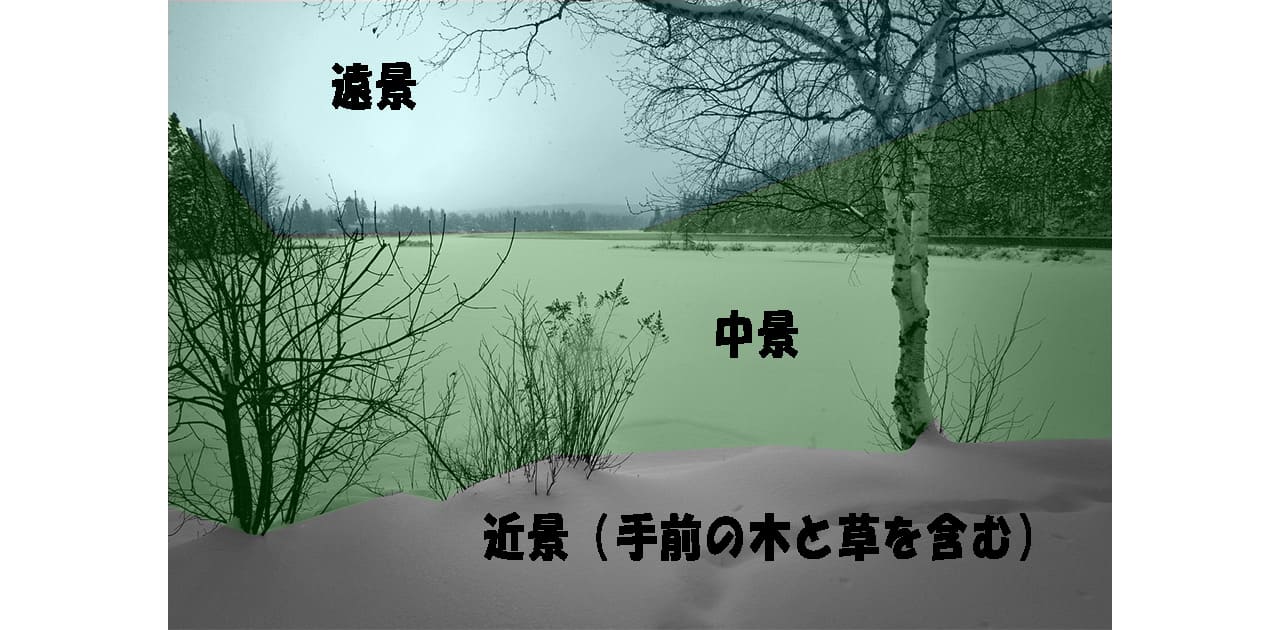

①前景・中景・遠景

画面で風景を

前景(近景)・中景・遠景と

大きく3つに分けます。

すると、作品作りの時に

前景は細かくはっきり

中景はそこそこはっきり

遠景はぼんやり塗るなど

描く目安になります。

下の風景では次のようになります。

・前景(薄ピンク色の所)

手前の木と草を含んだ雪

・中景(薄緑色の所)

真ん中あたりの林と緑色で塗ってある雪

・遠景(水色の所)

空と遠くの林

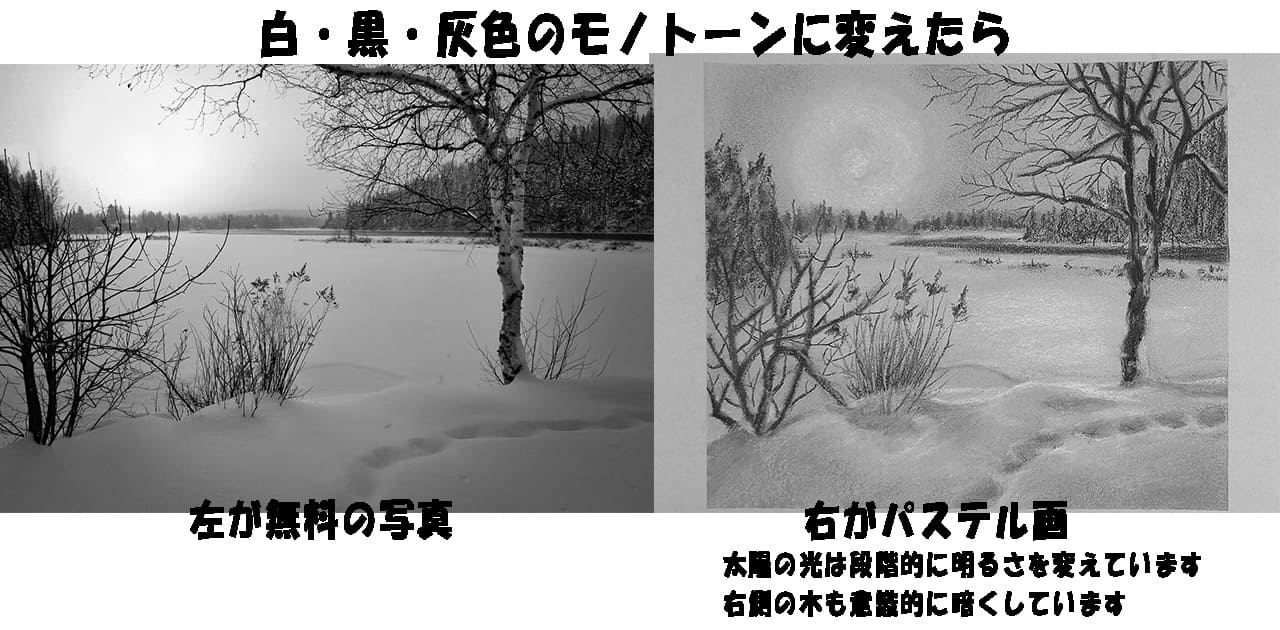

②4つの明るさで組み合わせる

4つの明るさで組み合わせを考えます。

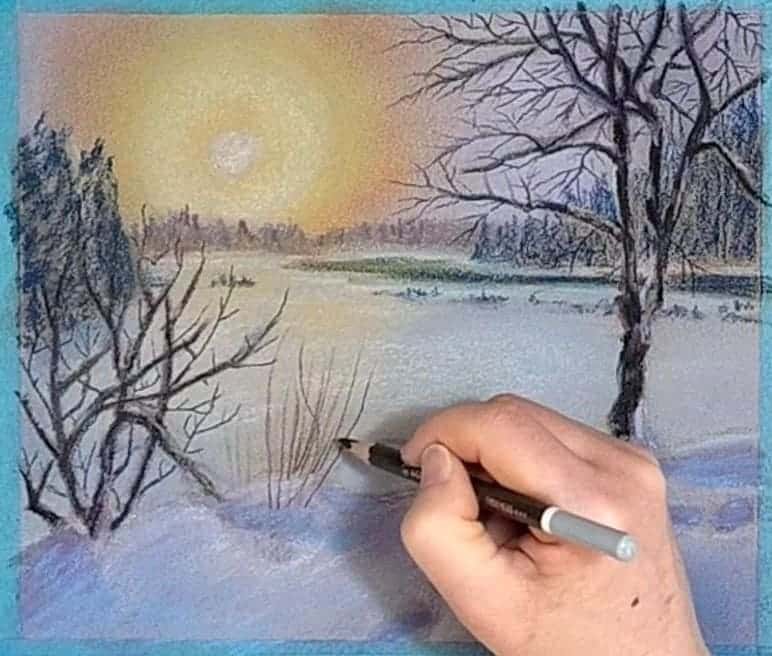

4つの明るさとは

白・明るい灰色・濃い灰色・黒です。

つまり

色のある景色を明るさ暗さだけで

ざっくり塊で分けるイメージです。

貴方は多分、コピー機を使ったことが

ありますね。

白黒設定でコピーすれば

カラーのモノが白黒になりますね。

それは、色み自体に

それぞれ明るさ暗さがあるからです。

それを作品の絵を描く前に

色味を明るさ暗さの置き換える

イメージをしておくということです。

下の画像は、

2枚ともモノクロ(白黒グレー)です。

左が無料のカラー写真を

右がその写真を元に描いたパステル画を

フォトショップでモノクロにしたものです。

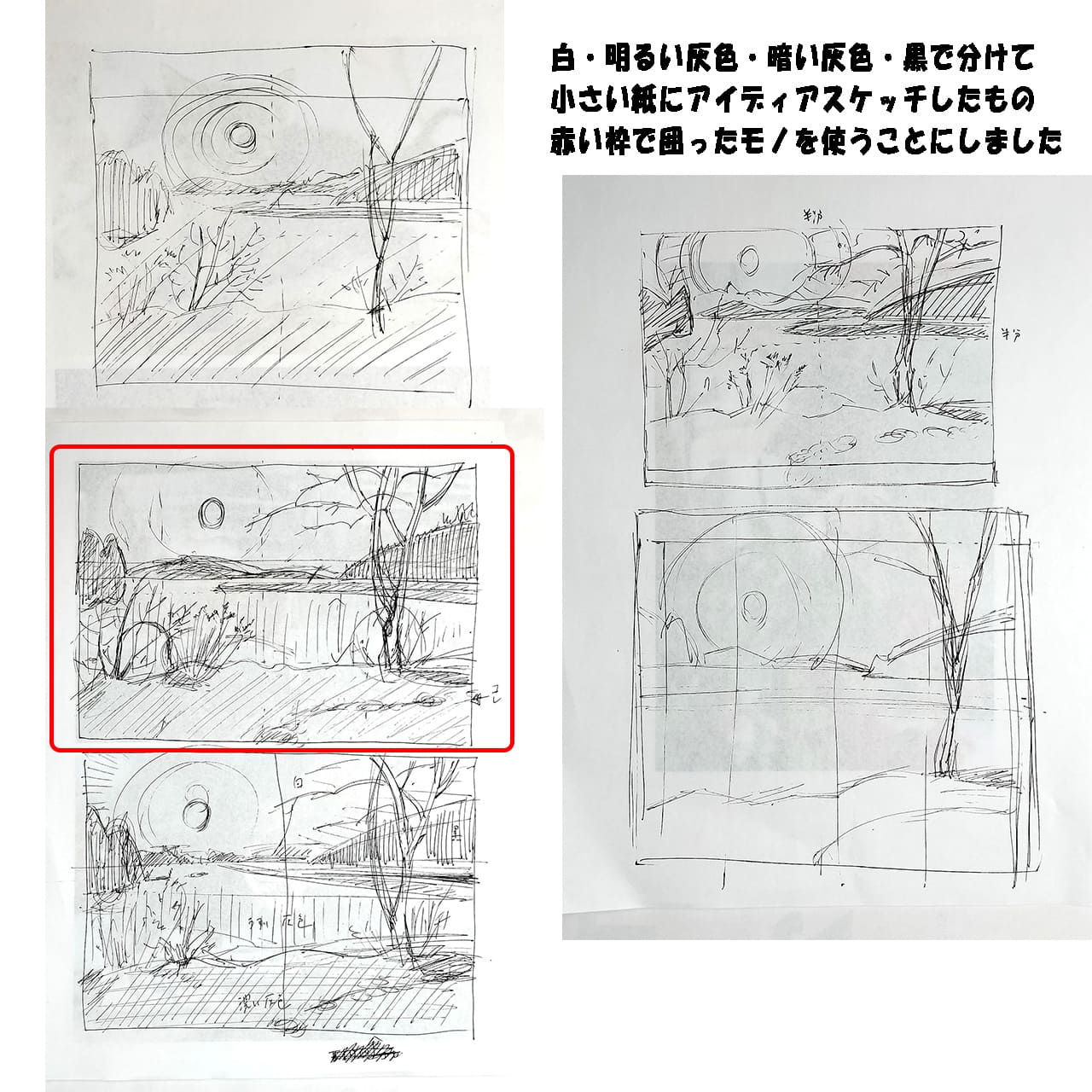

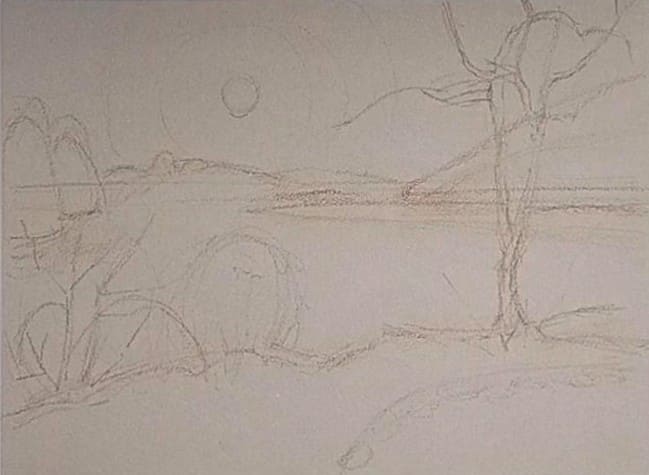

③小さいアイディアスケッチ

①と②を考えるために

小さいアイディアスケッチを

描きます。

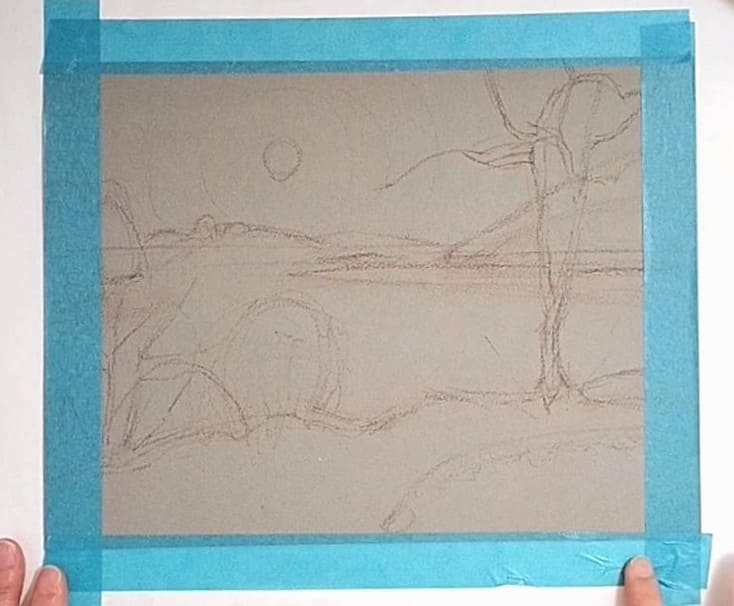

すぐ下の画像は

今回のアイディアスケッチです。

書く道具は

鉛筆でもサインペンでも何でも

自分の使い安いものでOKです。

これはゲル状のボールペンだったかな。

そして、

実際の作品制作では

アイディアスケッチのとおり

大きく4つの明るさで塗ってから

更に細かく分けて描いていきます。

アイディアスケッチを描いていると

4つの明るさにすること、

前景・中景・遠景にすることの他に

位置関係など気づけるのも良いです。

例えば、

枝が端に来て目障りになるなぁ、

右の木の下に

地面から生えてる枝は要らないなぁ、

もう少し上から見た方が

川が見えていいなとか

作品を描く前に

位置を変えたり

要らないものを省くことができます。

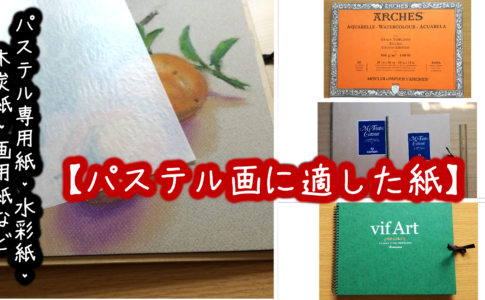

雪景色を描くのに使ったモノ

【紙やパステル画材】

・雪景色の無料画像

見て描くために

無料でダウンロードして

コンビニで印刷しました。

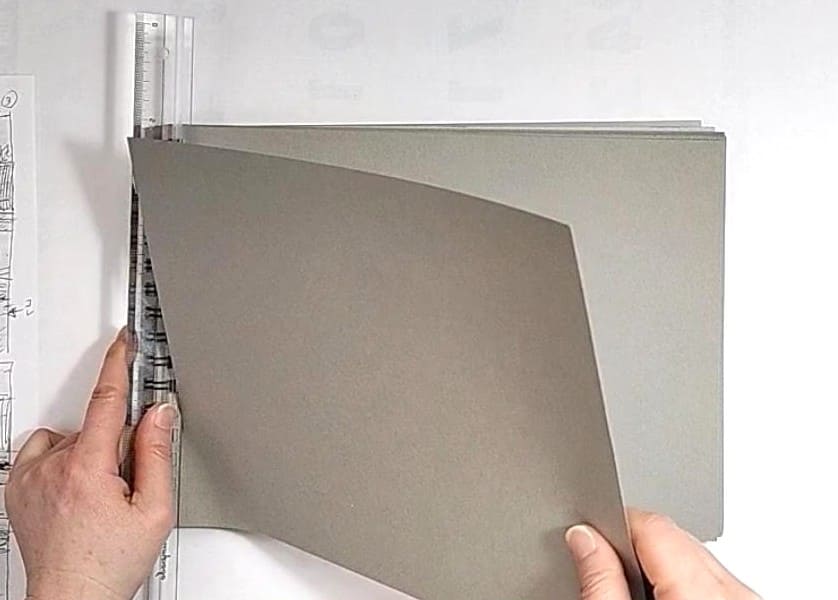

・紙

キャンソン

XLサンドグレーンA4のグレー

雪を描く時は

紙の色は灰色か青色の紙を使うと

描きやすいです。

XLサンドグレーンの紙の色は

グレー(灰色)か

ナチュラル(クリーム色)のみです。

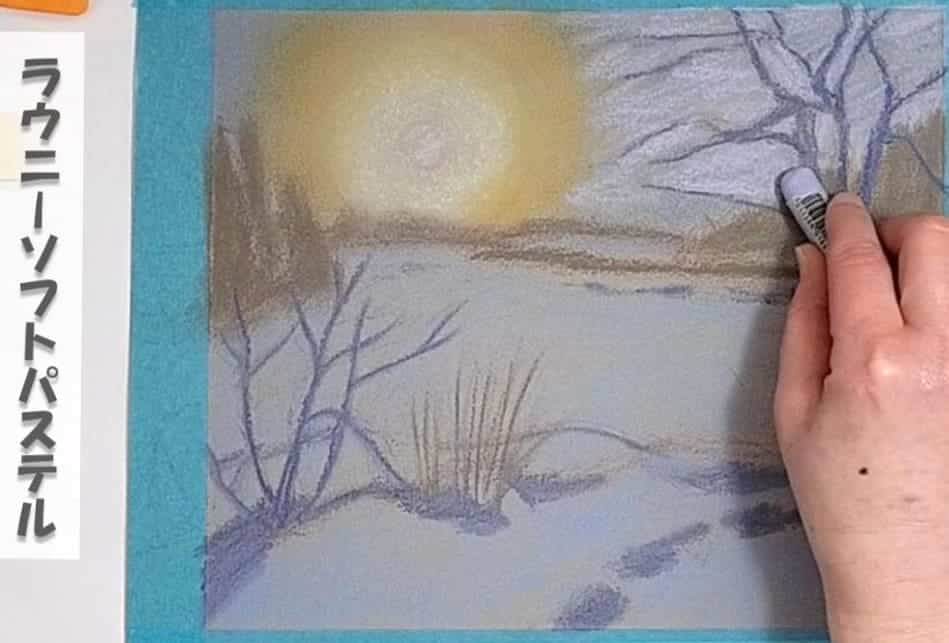

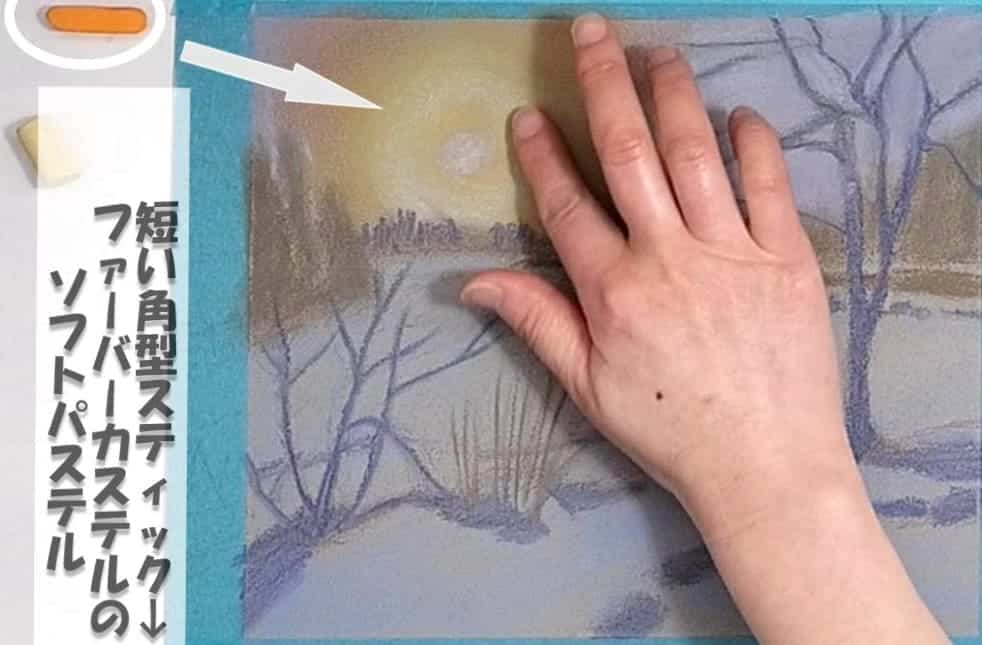

・ソフトパステル

王冠化学工業所のゴンドラソフトパステル

一部にラウニーソフトパステルと

ファーバーカステルソフトパステル

日本っぽい灰色が混ざったくすみ色が多い

手にすっぽり収まって使い安い

高価だが下の色を隠す作用があって発色も良い

安くて割と使い勝手が良い

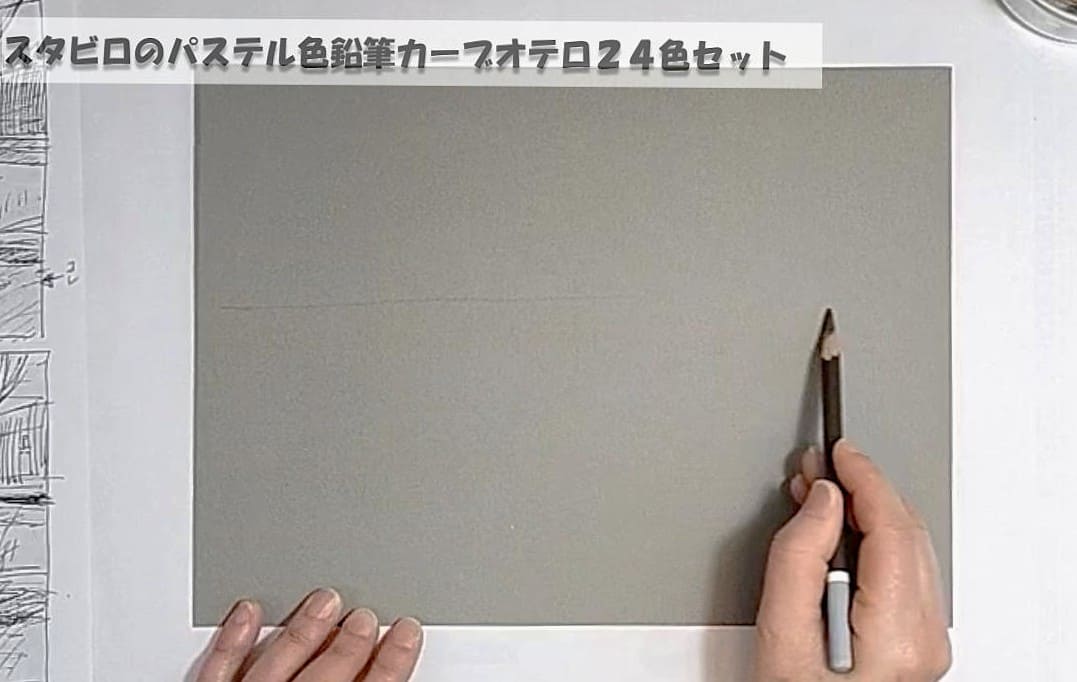

・パステル色鉛筆

スタビロのカーブオテロパステル色鉛筆

24色セット

但し、紙によっては重ね書きすると色が出にくくなります

マスキングテープ

・Nittoの目地材用マスキングテープ

幅24mm×長さ18m

もちろん、これでなくても良いです。

粘着力が弱いものがおススメ。

使う時は一度机などに貼って剥がして更に粘着力を弱めておきます

・綿棒

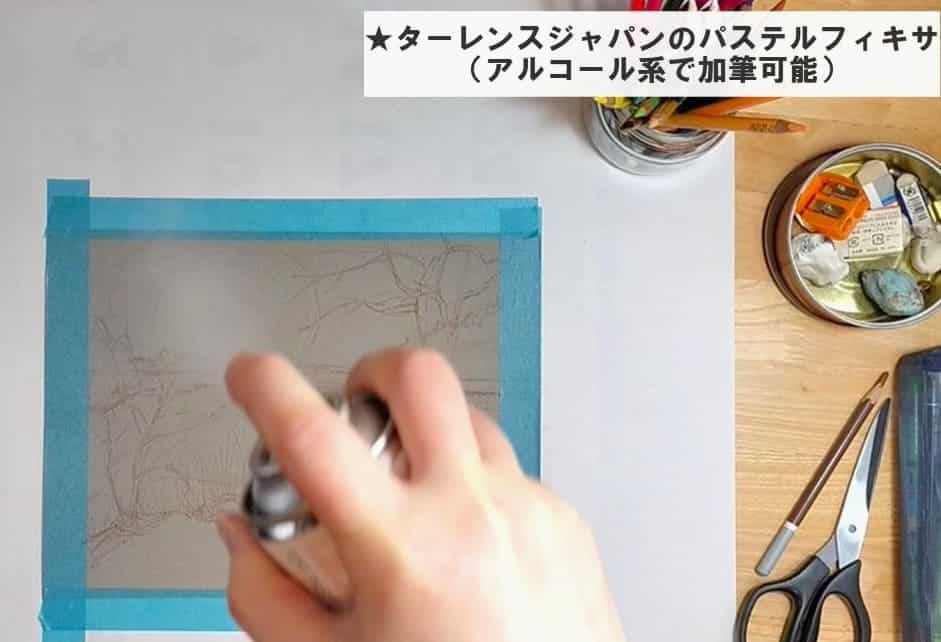

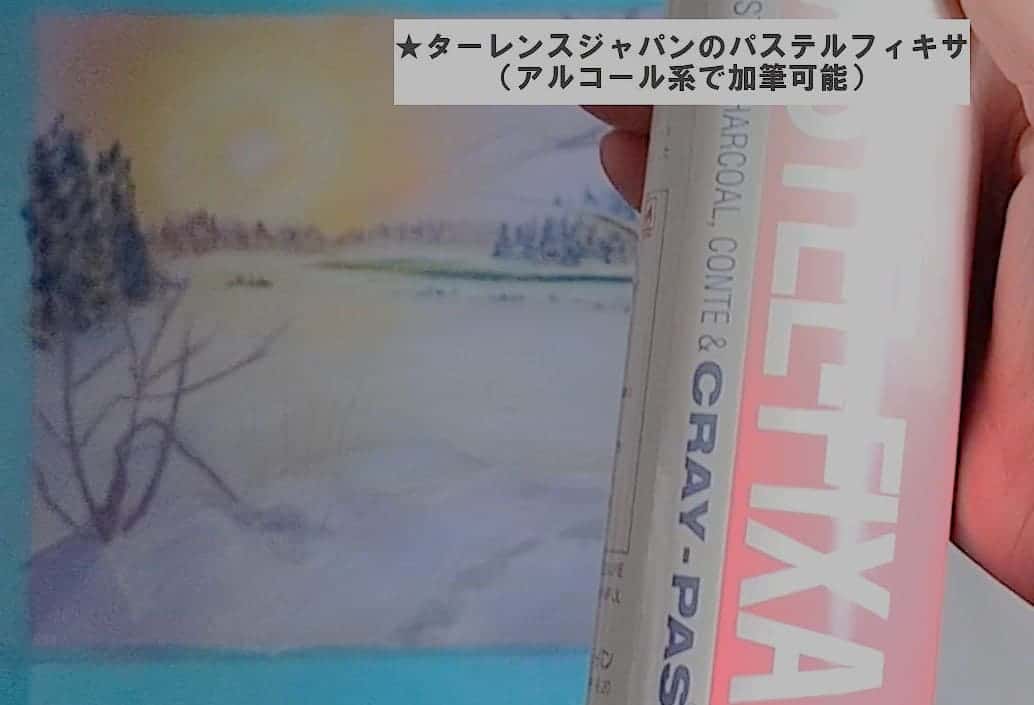

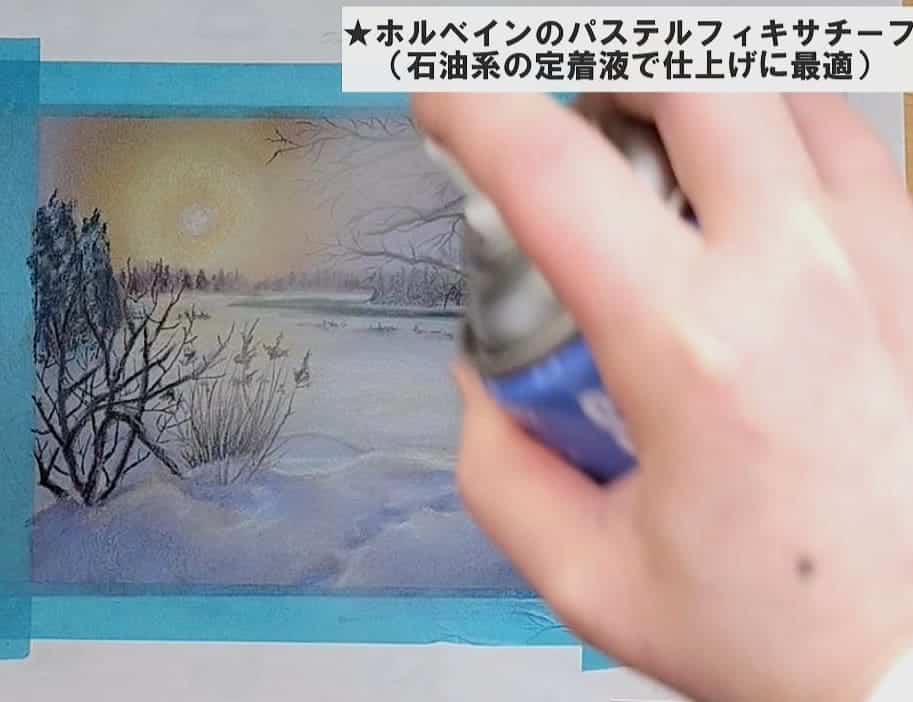

・パステルフィキサチーフ

仕上げには必ずスプレーして

パステルの粉を紙面に定着させます。

そうでないと、

粉が紙から落ちてしまいます。

制作途中:(アルコール系)

ターレンスジャパンのパステルフィキサ

仕上げ :(石油系)

ホルベインのパステルフィキサチーフ

中央)ホルベインのパステルフィキサチーフ300ml

右)ホルベインのパステルフィキサチーフ100ml

・他ハサミ、定規

雪景色をパステルで描く方法(雪原をパステルで書く)実践

ここから下の記事内容は

基本的には上の動画と同じです。

ただ、一部分かりやすいように

言葉を変えたり補足しています。

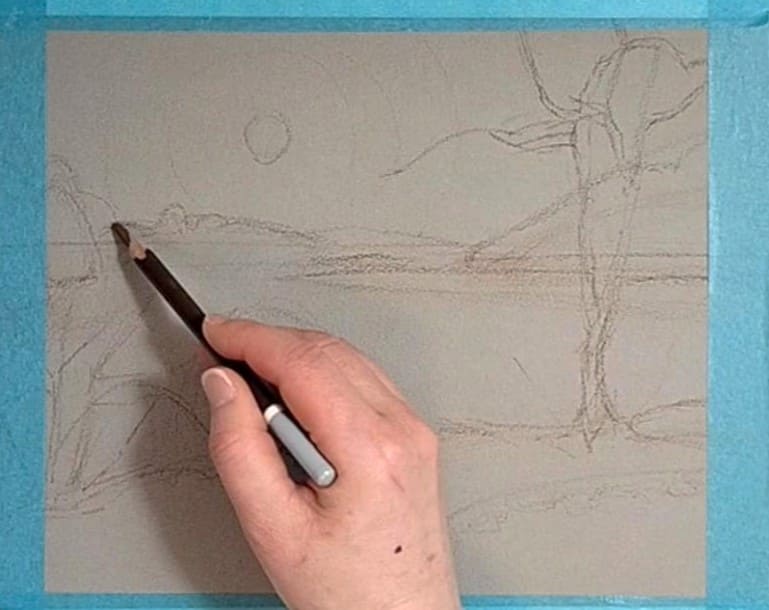

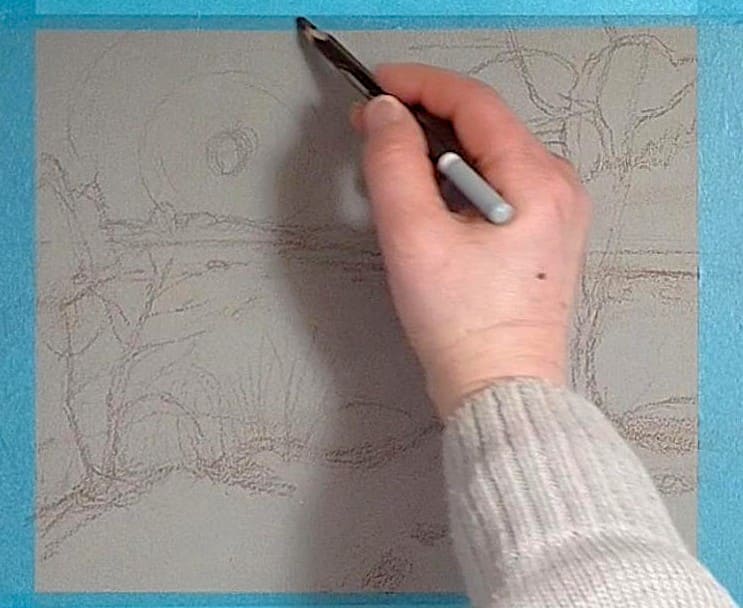

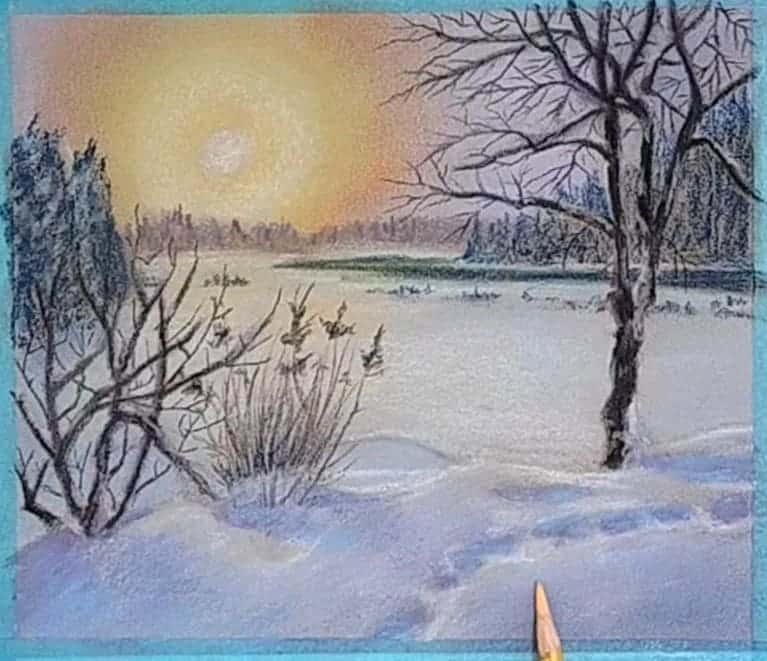

1

今回は

リクエスト頂いた雪原を描きます。

まずサンドペーパーに下書きします。

2

地平線を半分より少し上に引きます。

3

遠く・中間・近くの林の塊と

夕方の低い位置の太陽、

右から奥へ流れる川、

手前には右に木立ちと

左に低木、

中間に枯草を描きます。

4

絵が横に間延びしたので

マスキングテープで囲って

絵の範囲を狭めます。

5

絵の範囲に合わせて

一部真ん中寄りにします。

6

太陽の光の範囲の円も

描いておきます。

7

下書き線が消えにくいように

定着液をスプレーします。

8

ここから、

ソフトパステルで薄く塗ります。

9

遠くから3色の明るい紫で

塗り分けます。

昼間の雪景色なら

青を塗ると思いますが

今回は夕方なので紫にしています。

風景画では

遠く・中間・近くで分けて考えると

絵に奥行きがあるように見えますよ。

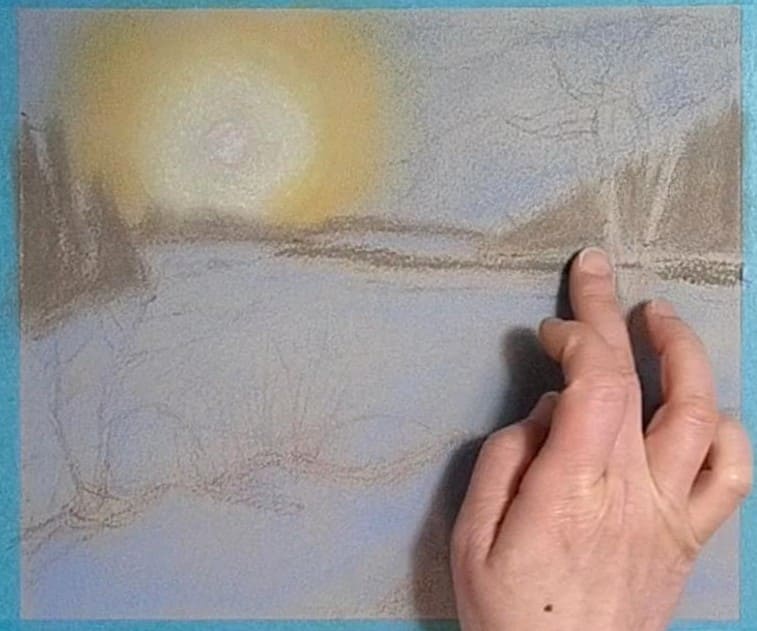

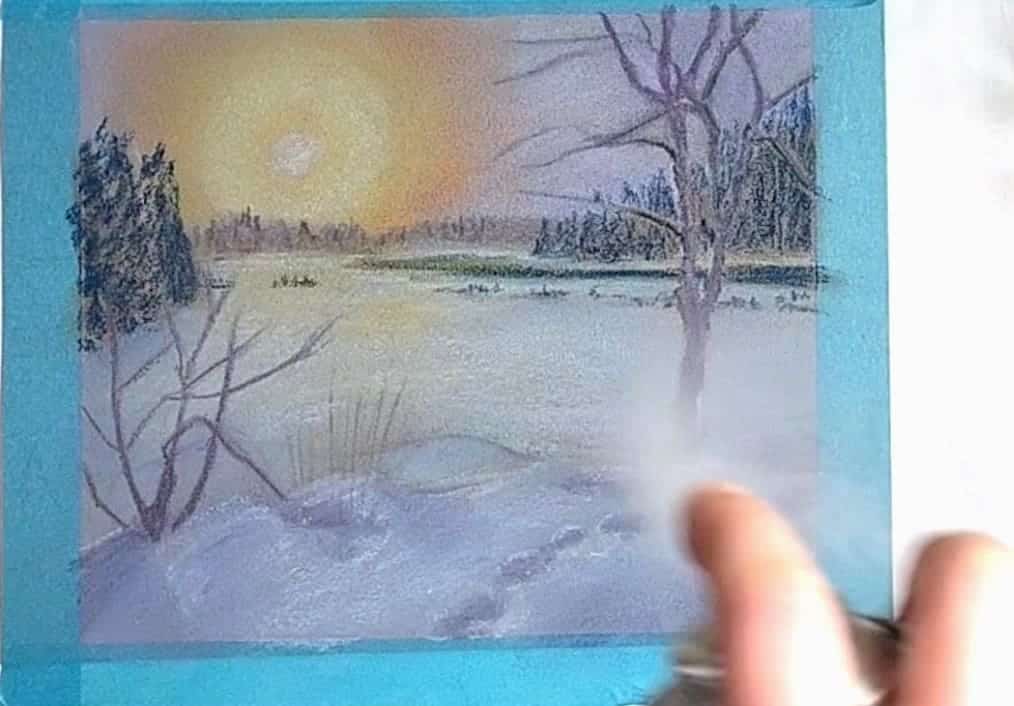

10

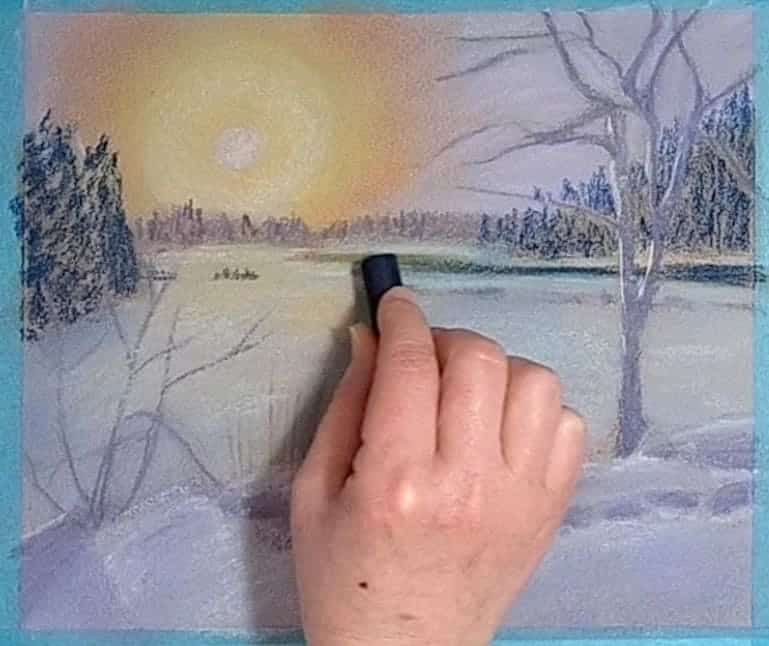

紫色は全部、手でぼかします。

11

次は、灰色で林の部分を塗ります。

12

これも、全部手でぼかします

13

太陽は、中心の円は白で

次の円は、明るい黄色で塗ります。

14

指でぼかします。

15

1番外側の円には

オレンジがかった黄色を塗り

また、色の境目も含めて

指でぼかします。

16

川は

さっき林を塗った同じ灰色で塗り

指でぼかします。

17

手前の木は

暗い灰色がかった紫色で塗ります。

主な太い枝だけを塗ります。

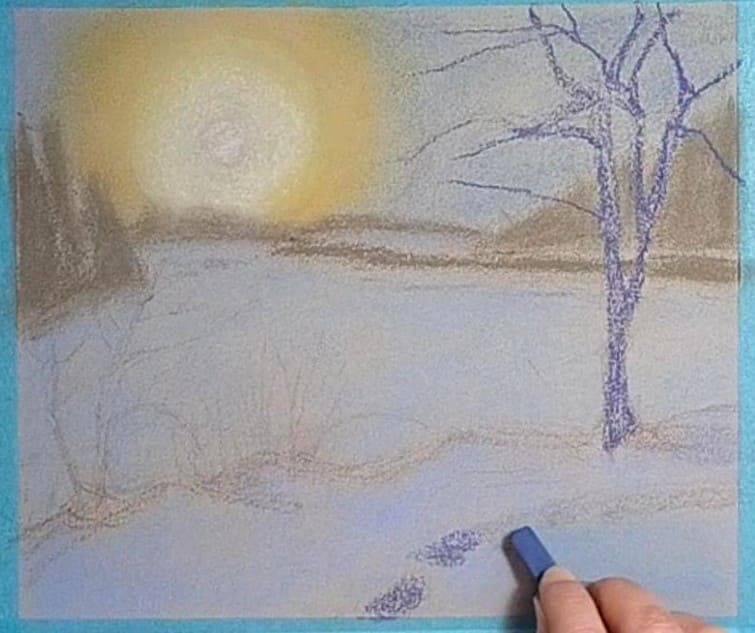

18

雪の上の足跡も

この紫色で塗ります。

19

他の雪影も

この紫色で塗っていきましょう。

20

川の手前に枯草が出ています。

21

左手前の低木も

主な枝ぶりを描いておきます。

22

低木の右横にある枯草の線を

何本かだけ引きます。

23

木と雪の影と枯草を

綿棒でぼかします。

24

ここから、重ね塗りしていきます。

空を明るく・くすんだ紫色で塗ります。

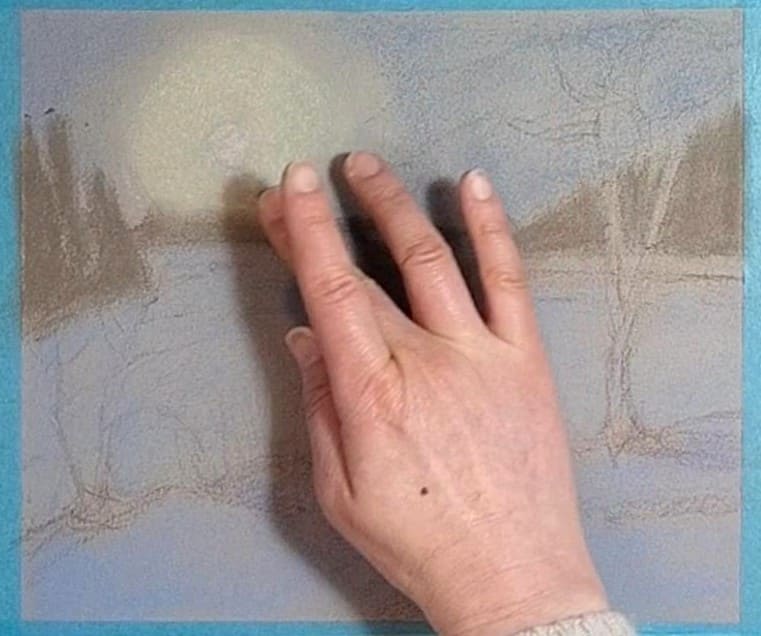

25

指で軽くぼかします。

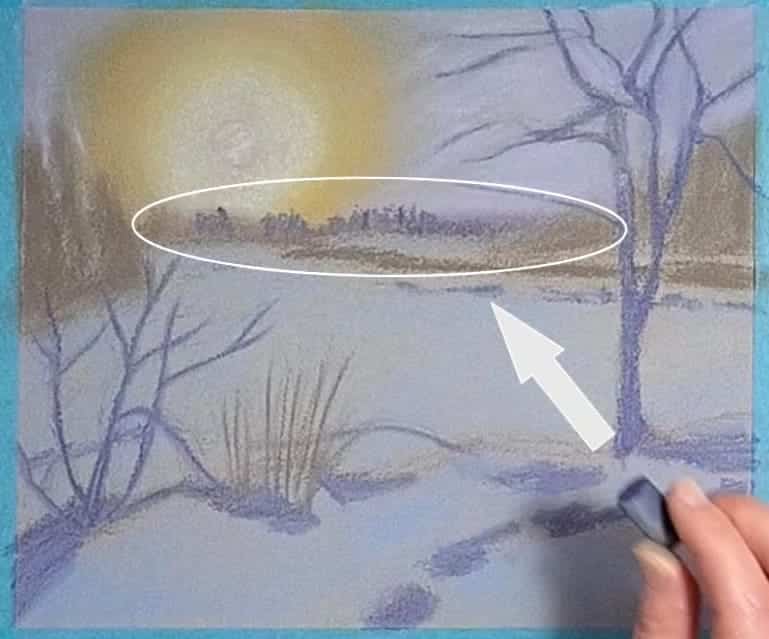

26

遠くの林を

紫っぽい灰色で塗ってぼかします。

27

暗い灰色で

遠くの林を描きます。

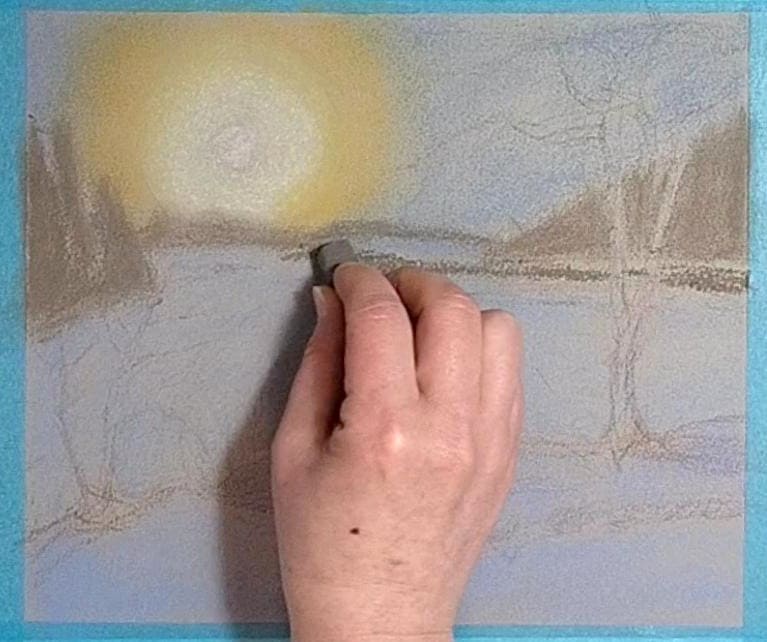

28

赤みのあるオレンジ色で

太陽の光のリングを作ります。

29

指で軽くこすってなじませます。

30

太陽の中心の周りに

オレンジがかった黄色のリングを

描いてぼかします。

31

太陽に近い川面にも

オレンジがかった黄色で

少し線を引きます。

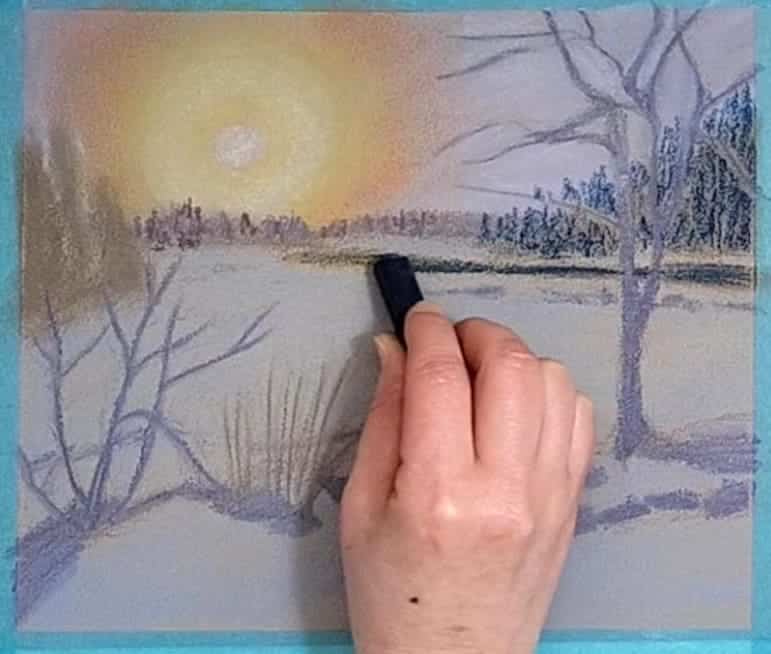

32

黒に近い藍色で

林を書き込んでいきます。

遠くの林は、全部書き込まず

手前に来るほど

細かく書き込みします。

濃い色のパステルは

硬いことが多いです。

33

同じ紺色で川も塗ります。

34

1番近い左手前の林は

引く線の角度を

斜めにしたりして塗ります。

35

明るい黄色で

雪の上の反射する光を書き込みます。

近くに来るほど

光を弱くしていきます。

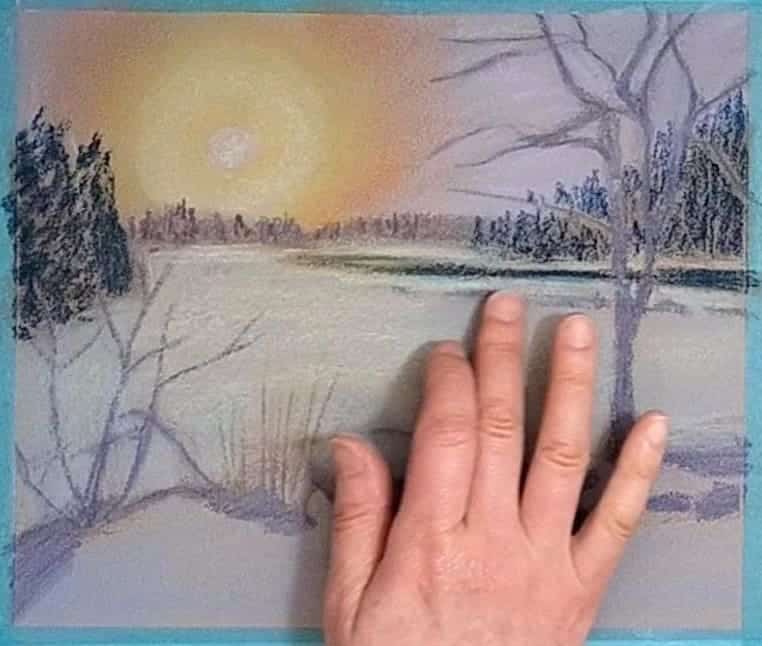

36

明るい青緑で

雪の上のカゲを塗ります。

37

今塗った青緑を中心に

軽くぼかします。

38

最初に使った明るい紫色を

手前の雪全体に塗ります。

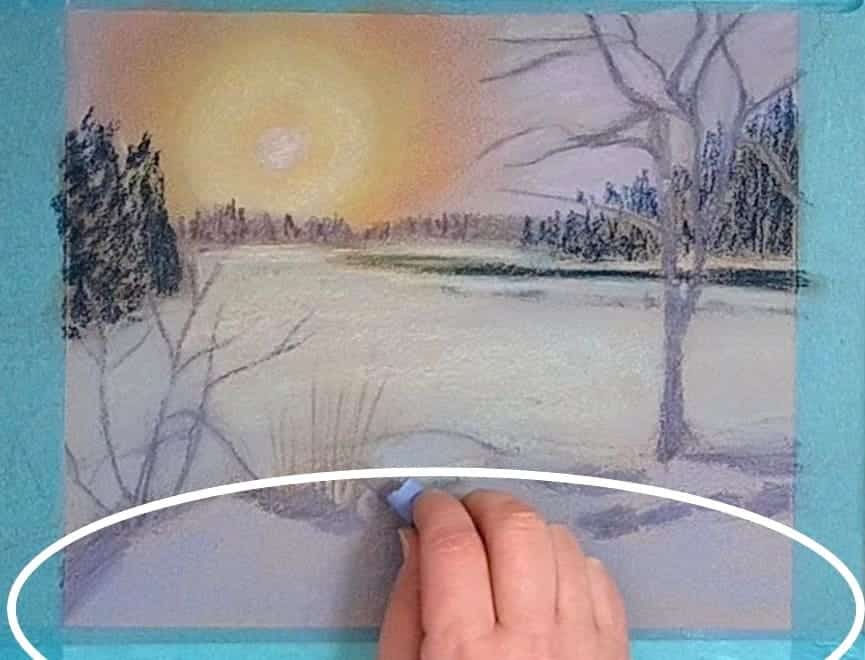

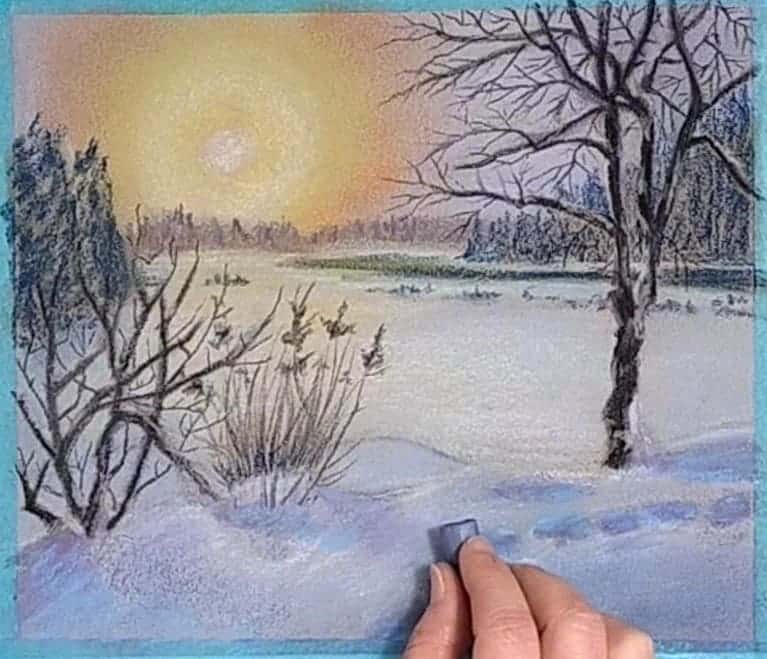

39

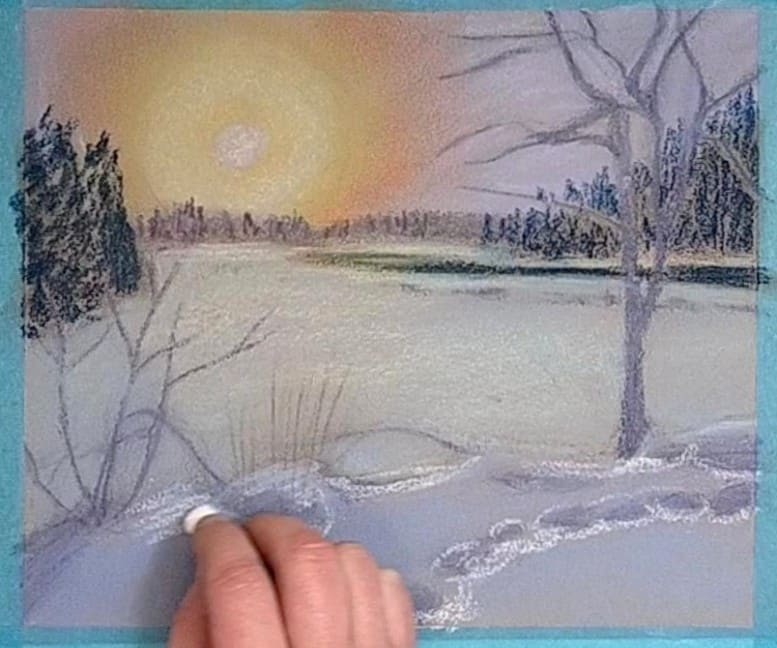

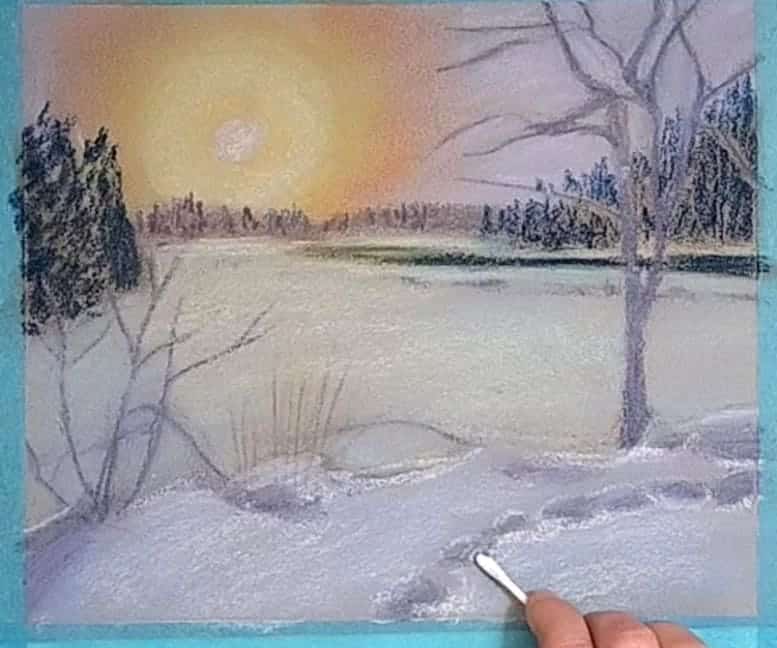

手前の雪の中で

明るく照らされている箇所を

白で丁寧に塗っていきます。

近くにあるので

細かく書き込みします。

特に足跡の周りは

よく見て描くと

積もった雪の感じが増します。

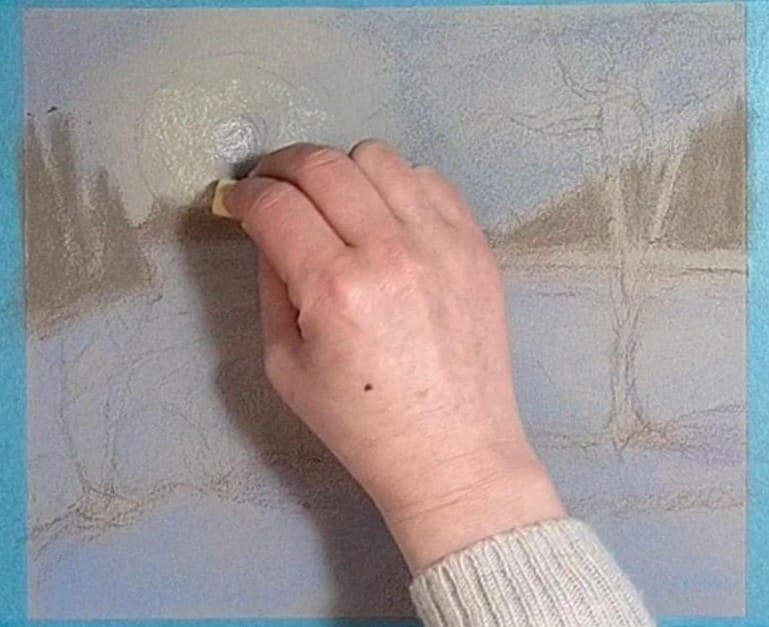

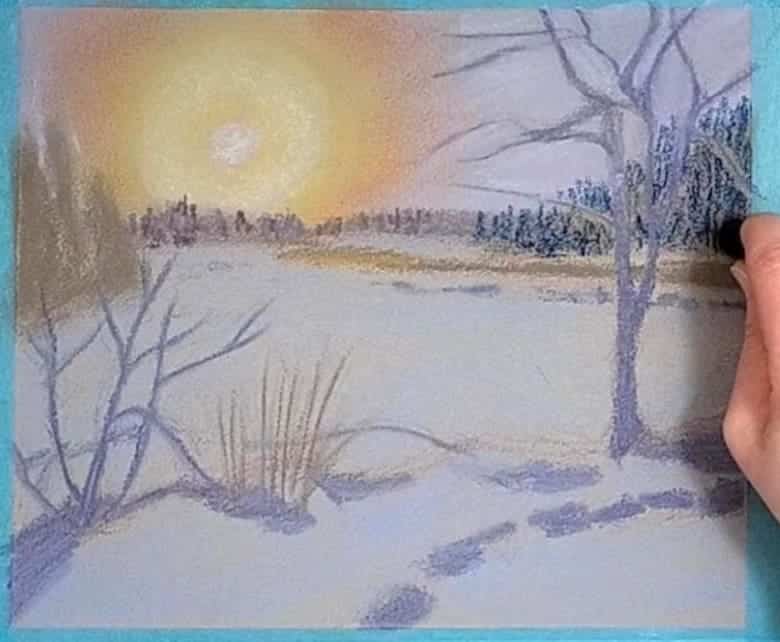

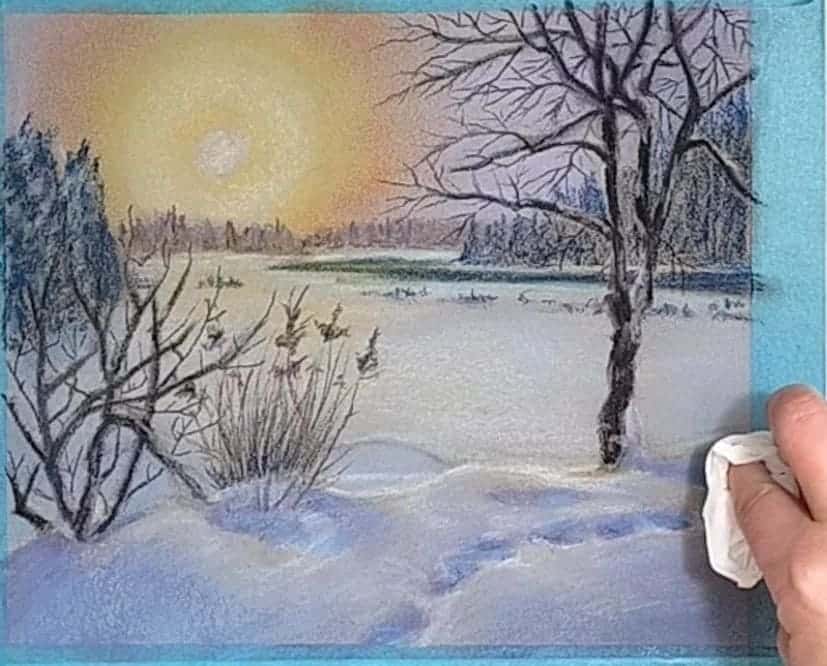

40

手で白をこすって

明るさを調節します。

41

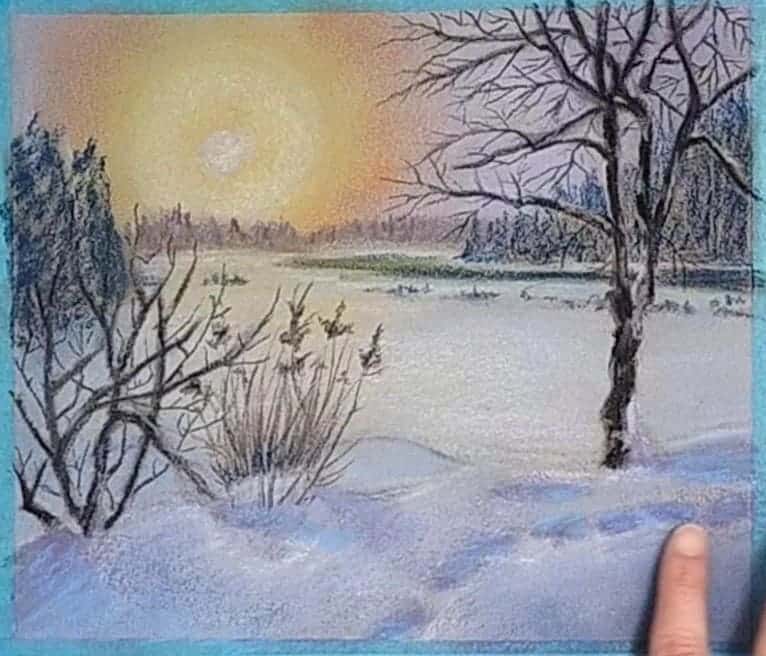

細かい線は、綿棒でぼかします。

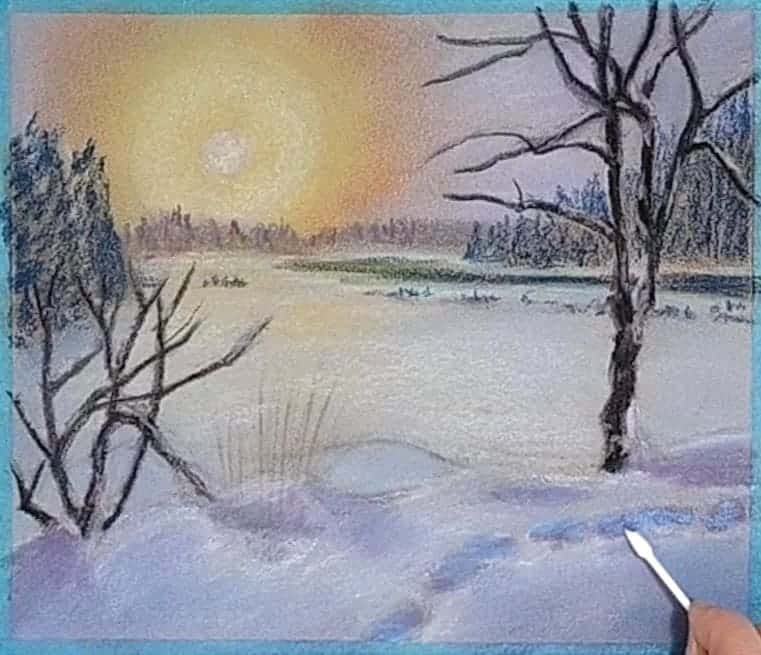

42

今度は、暗い紫色で

カゲを書き込みます。

手前の方を

暗く紫っぽい色合いに

調節していきます。

43

一か所だけ書き込まず

全体的に少しずつ描いていきます。

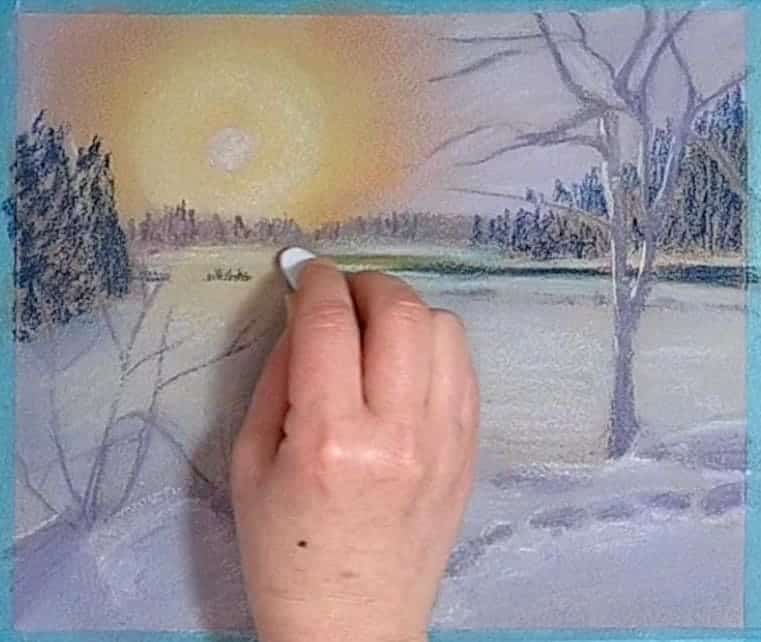

今は、遠くの雪原と川面に

太陽の光が反射している様子を

描いています。

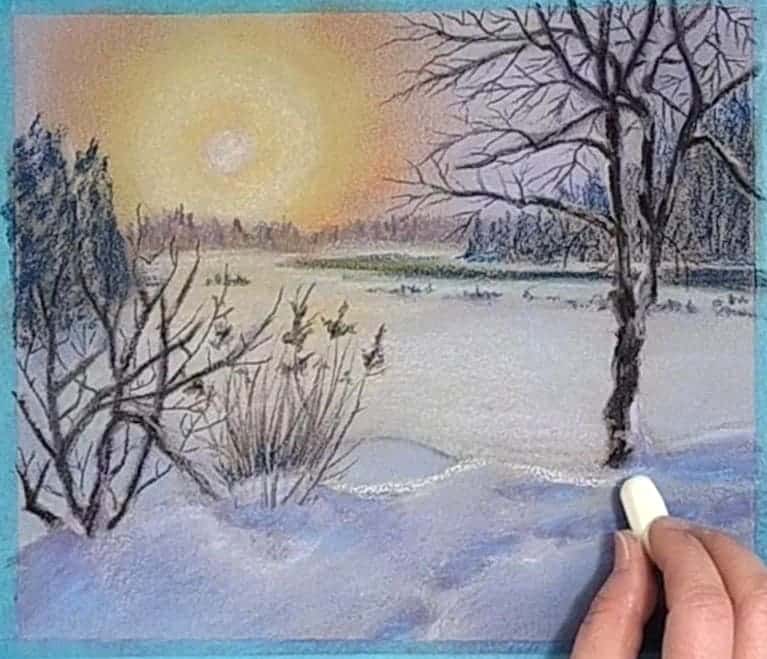

44

手前の林のカゲを

暗めの紫色で強めます。

45

影との境目を

明るい黄色を塗ってぼかします。

46

木の幹に当たる光を書き込みます。

47

中間あたりに

草か岩のようなモノがあるので

紺色パステルの角で書き込みます。

48

川面の形が不自然なので

白に近い紫色で形を整えます。

49

更に、川の形を

紺色ではっきり描きます。

50

暗い茶色のハードパステルで

木の幹全体を塗ります。

51

綿棒でぼかします。

52

同様に、左の低木の枝も描きます。

53

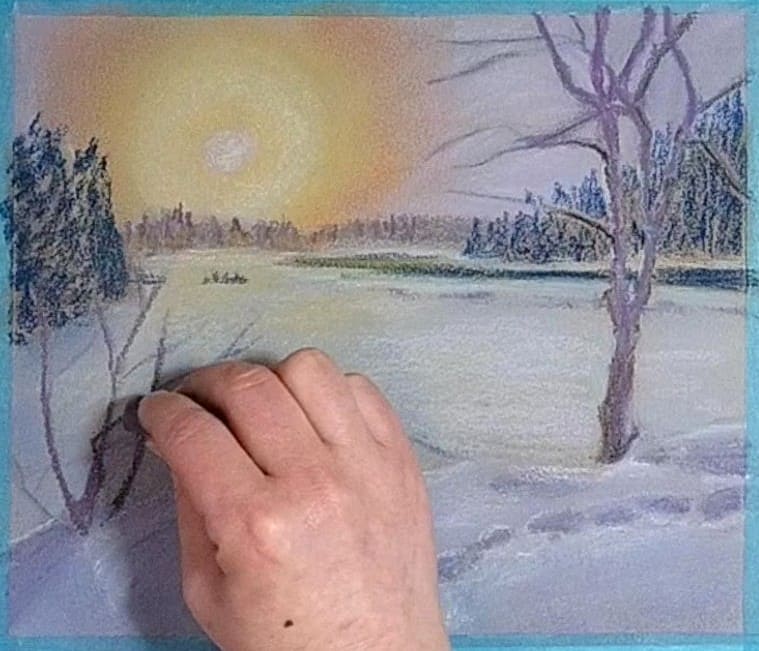

ここで一度、

定着液をスプレーして

画面を仮止めします。

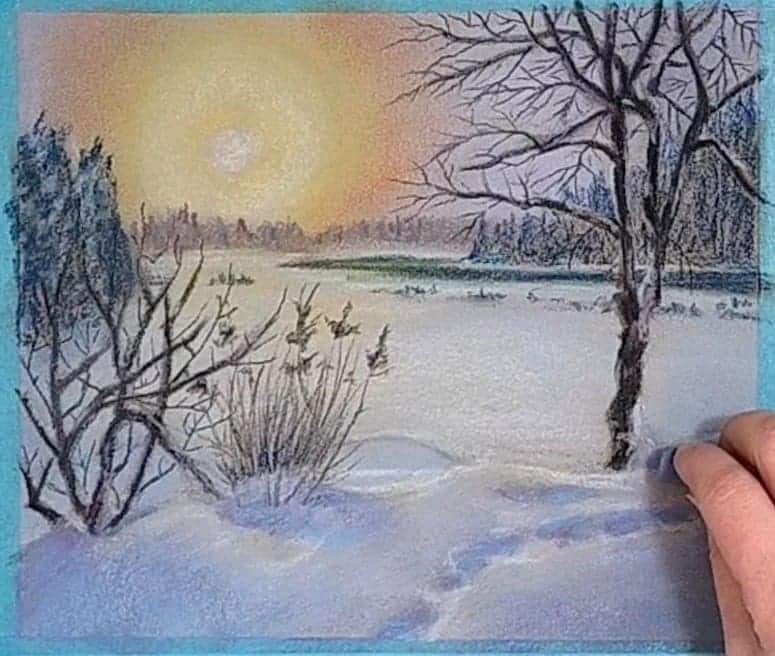

54

黒いハードパステルで

左の低木と右の木の

両方の木の枝を描きます。

55

はみださないよう注意しながら

綿棒で黒をぼかします。

56

明るい紫みのある灰色で

木の枝に残った雪を

書き込んでいきます。

残雪は、幹の間や枝の上に

あることが多いですね。

57

暗めの紫で

足跡の影の一部を塗っています。

細かいカゲを作りたい時は

塗って、すぐぼかして

様子をみます。

58

左の低木にも

残雪を書き込みします。

59

赤みが強すぎると感じたので

明るく鮮やかな青で足跡を塗って

赤みを押さえることにしました

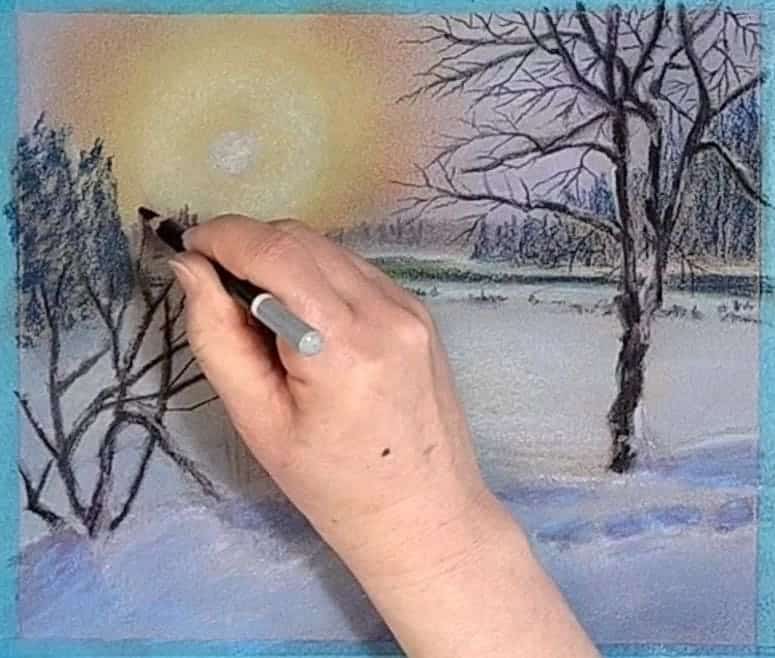

60

黒や紺色のパステル色鉛筆で

細い枝を書き込みます。

どの辺りまで細い枝を伸ばすか

最初から決めておくと

描きやすいですよ。

向こう側の枝も意識して描くと

更に奥行感が出ていいですね。

61

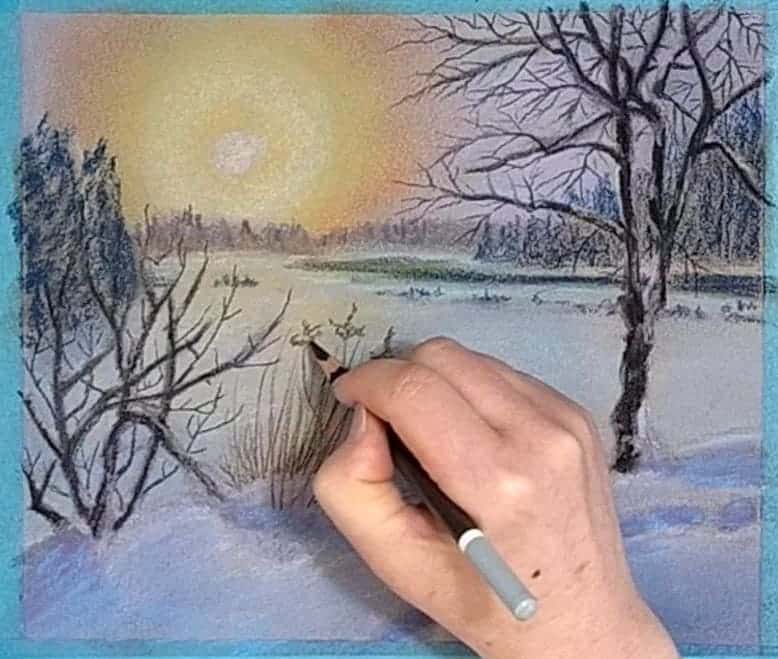

低木の小枝も同じように描きます。

62

こちらの低木の枝先は

ぷつっと先が途切れてますね。

63

茶色のパステル色鉛筆で

アシのような枯草の線を引きます。

雪のどこから草が出ているのか

少し気にしながら

勢いよく線を引きます。

64

茎の先には

フサのような穂がありますね。

3つ又の穂先をゲジゲジと

不規則に描きこみます。

65

パステル色鉛筆の黒で

穂先のカゲを塗ります。

根本の茎にも暗がりがあるので

同様に塗ります。

66

不自然に空いた隙間を

紺色などの暗い色で塗り足します。

67

枯草も、もう少し書き込みます。

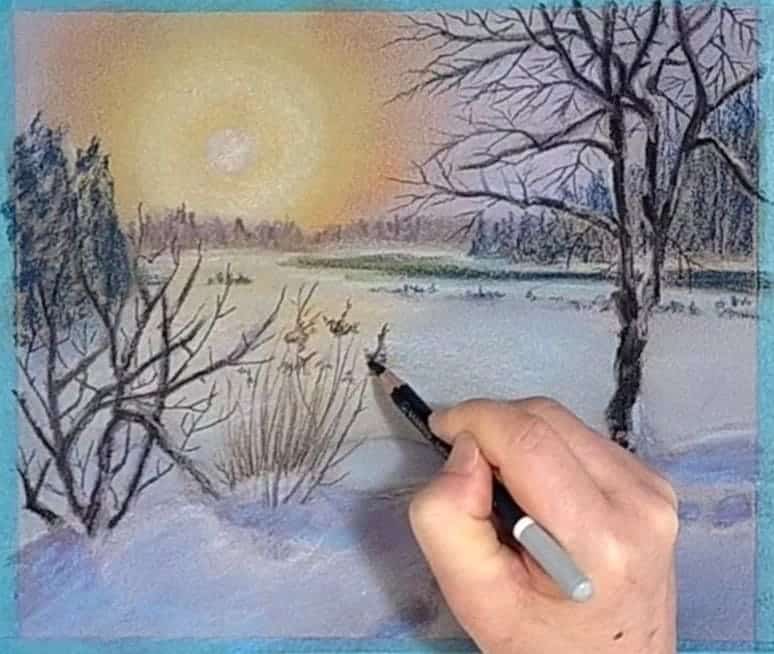

68

この辺りからは

微妙なカゲと光の修正をします。

つまり、今までの作業の繰り返しを

更に細かく部分的にしています。

69

後になるほど

ぼかし具合は大事になります。

最後の方では

殆んどぼかさなくなります。

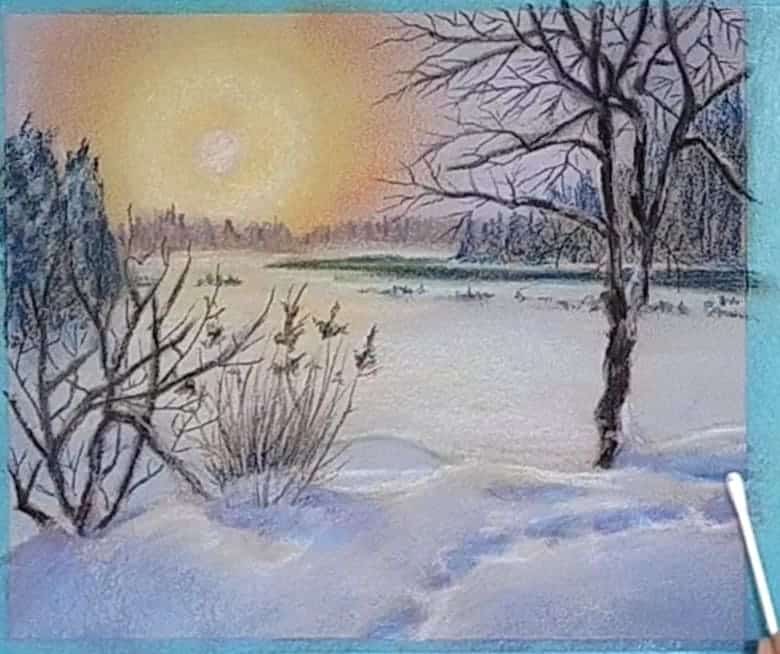

70

明るく輝く白い光を

書き込んでいきます。

71

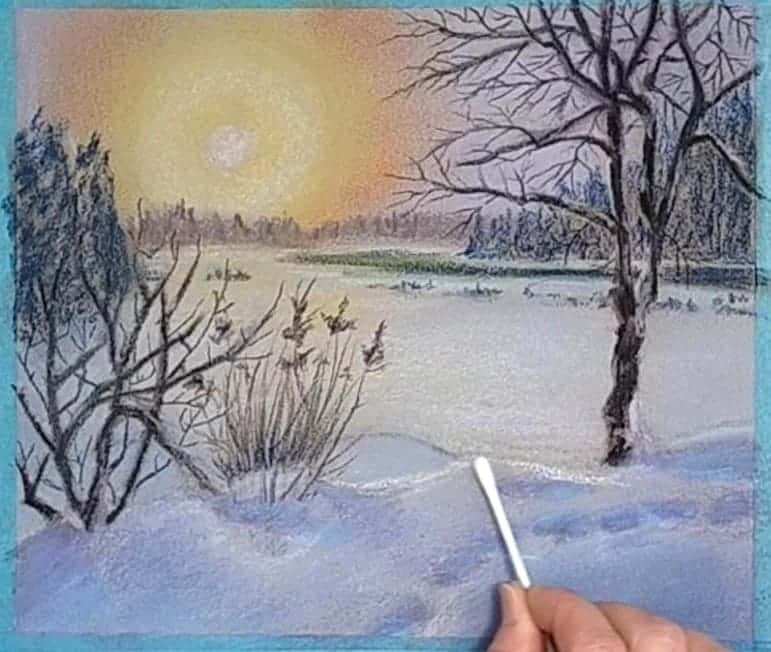

綿棒を軽く持って

少しずつぼかします。

72

雪の上のオレンジ色の光の反射を

パステル色鉛筆を横に寝かせて

滑らせるようにして塗ります。

影の部分をつぶさないように

気を付けます。

73

繰り返しになりますが

また、カゲ部分に

暗い紫色を薄く追加します。

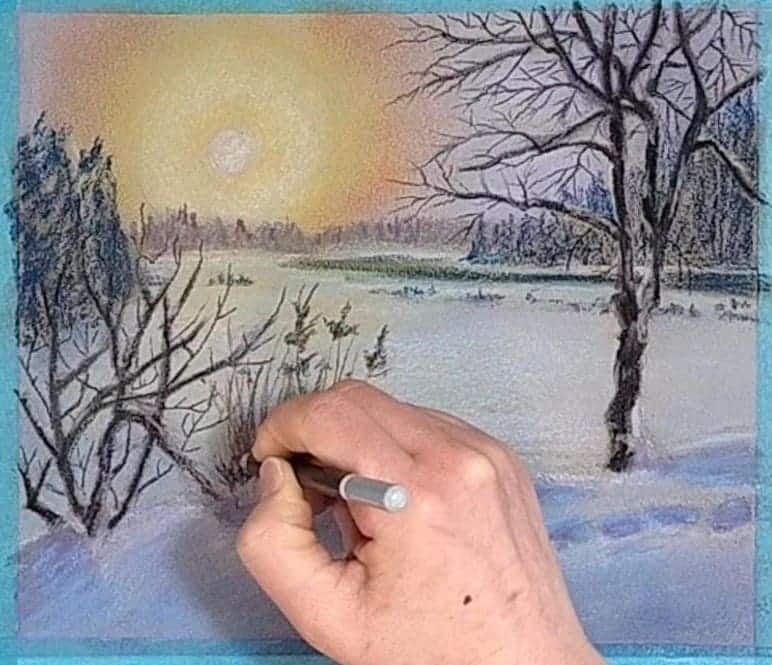

74

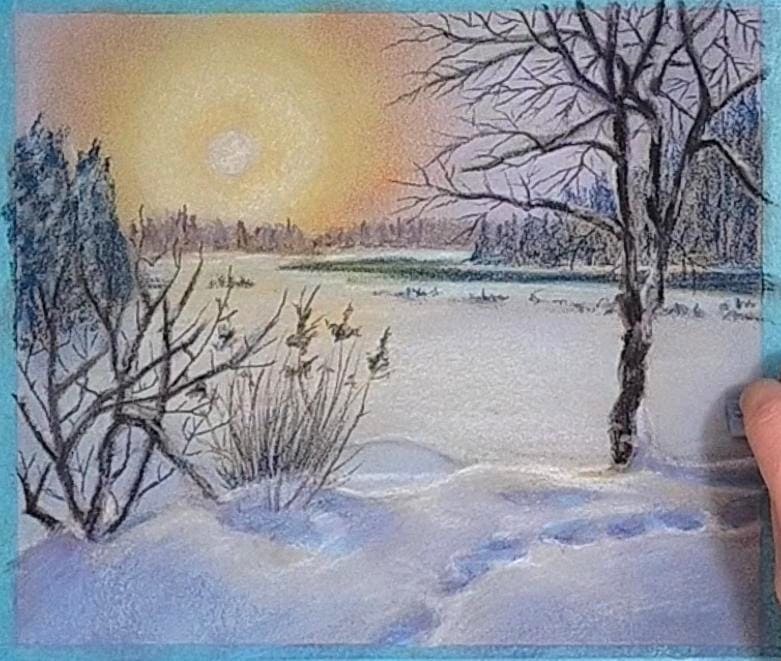

あとは、

細かい部分の光と影の書き込みです。

75

右端の雪の盛り上がりが

悪目立ちするので

ティッシュで粉を少し拭き取ってから

隠ぺい力のある薄紫のソフトパステルで

形を修正しました。

※隠ぺい力:下の色を隠す力のあること

76

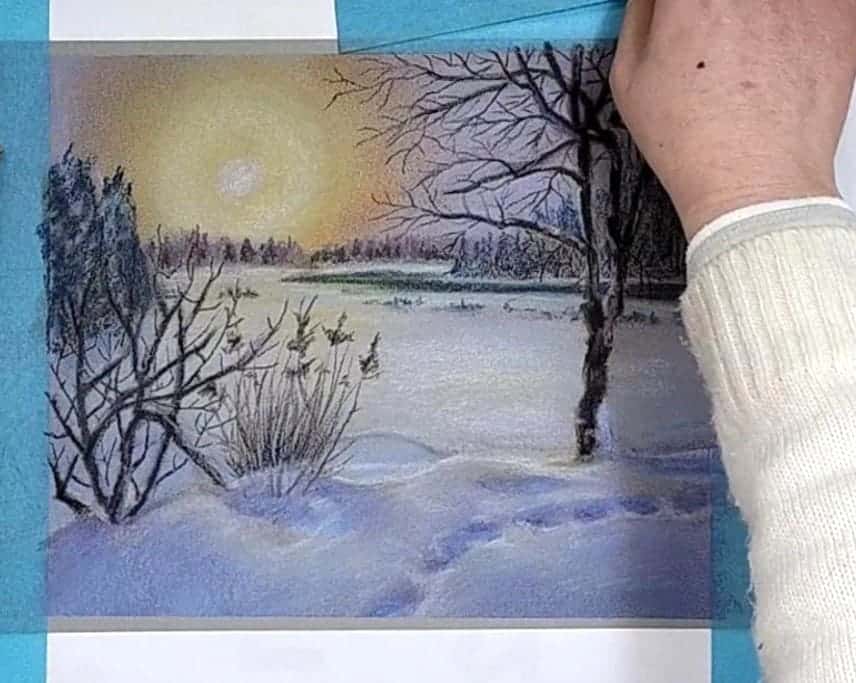

仕上げには

必ず定着液をスプレーします。

77

マスキングテープを

ゆっくりと剥がします。

78

最後に

下書きと粉汚れを

練消しゴムで消します。

79

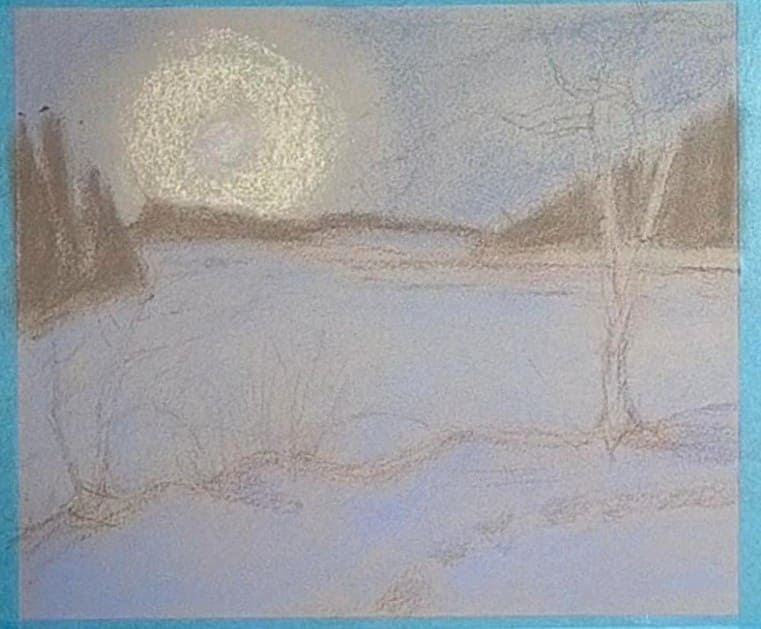

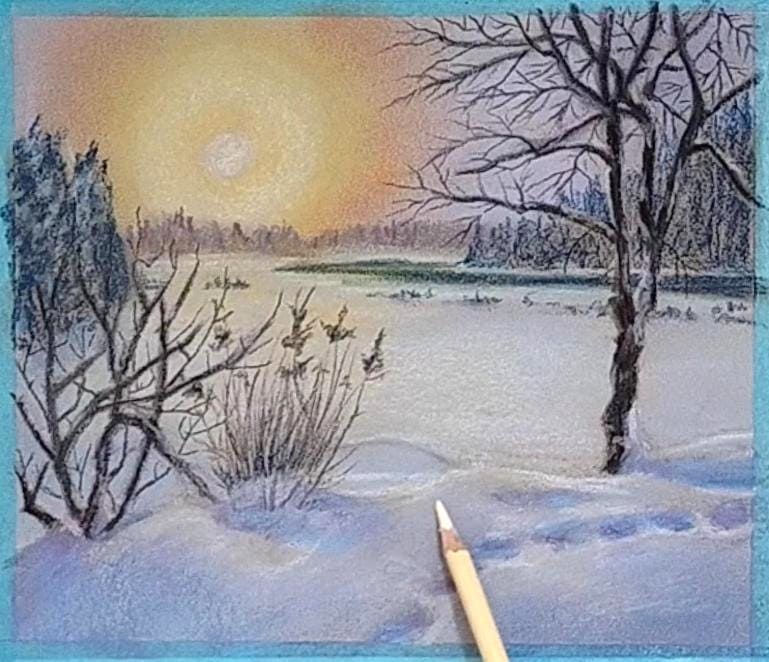

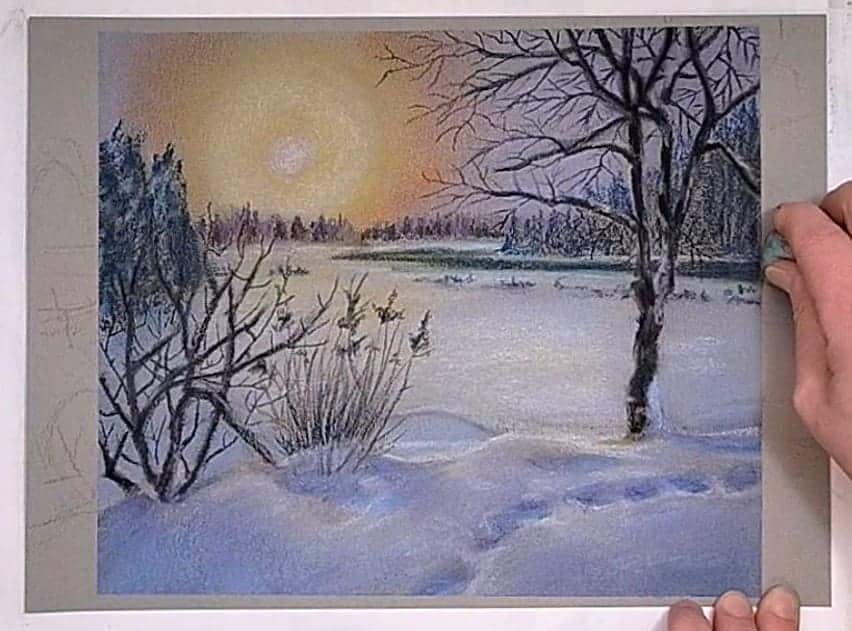

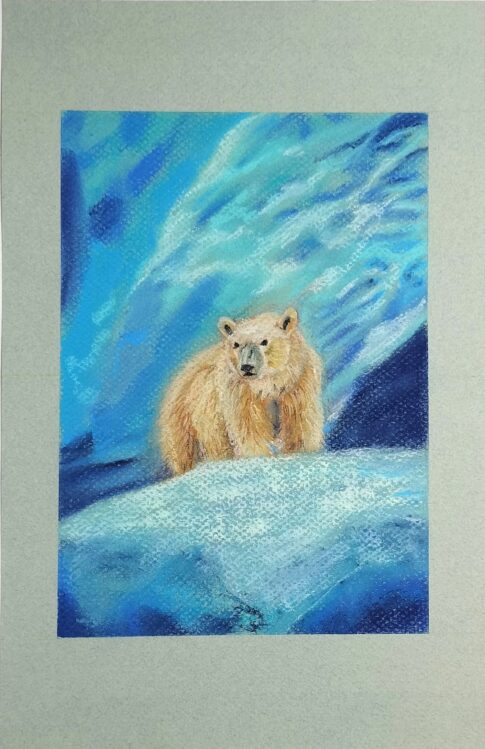

”夕暮れの雪原”の完成です。

-scaled.jpg)

まとめ

いかがでしたでしょうか。

雪景色や白い雪を描くのは

とても面白いものですね。

もし、本当に

白黒グレーだけで描くとしたら

相当、構図が良くないと

魅力的な絵にならない気がしました。

という訳で普通に

パステル画らしく描きました。

日中では

明るい所は黄色っぽく

暗い所は青っぽくです。

夕方なので

明るい所は黄色やオレンジっぽく

暗い所は紫っぽくを

抑えめにしながら描きました。

また、

今回使ったサンドペーパー

XLサンドグレーンなら

重ね塗りが4~5回程できるので

失敗しても直しやすいですね。

紙に元から色がついているので

1色塗る手間が省けるのも良い点です。

最後に

★雪の風景画を描く際に

何かのヒントになれば幸いです。

ここまで読んでくださった貴方に

感謝します。

それでは、また。

サムネイル-comp.jpg)

kai2採用.jpg)

.png)

kai.png)

.png)

.png)

サムネイル-comp-485x273.jpg)

コメントを残す