パステルは簡単に誰でも描けますが、

ちょっとしたコツ、テクニックを知っている

ともっと表現の幅が広がり楽しくなります。

例えばハッチングやクロスハッチングという

平行線を使ったテクニックを使えば絵に

立体感や強さが生まれます。

今回は、パステルの描き方のテクニックを

ご紹介します。

目次(押すとその記事にジャンプします)

ドライウォッシュ(粉末塗り)

パステルを粉末状にして紙に刷り込んで色を

つけるテクニックがドライウォッシュです。

水彩の技法のウォッシュと似ていて、画面を

均一に塗ることができます。

ほとんどの場合、この方法は広い範囲を塗る

時に使われます。本格的に描く前の紙全体に

色を付ける下塗りに使われることが多いです。

方法は2通りです。

【1つ目の方法】

1、ソフトパステルorハードパステルを描く

紙の上でカッターで粉状に削り落とします。

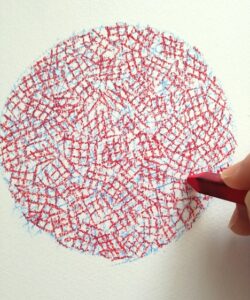

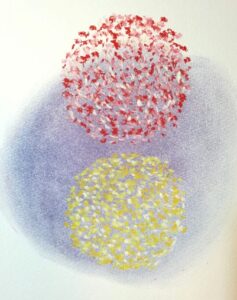

画像は赤いハードパステルをホワイトワトソ

ン水彩紙に粉状に削り落としたところ。

2、削ったパステルの粉末を指で紙の表面に

こすり付けながら紙全体に着彩します。

【2つ目の方法】

1、ソフトパステルorハードパステルを陶器

やプラスチックの容器等にカッターで粉状に

削り落として入れます。

画像は、ハードパステルの赤とソフトパステ

ルの黄色をカッターで陶器の皿に粉状に削り

落としたところ。

2、削ったパステルの粉末を布やコットン等

に含ませ、紙の表面にこすり付けながら紙全

体に着彩します。

画像は、ティッシュを指に

絡ませて粉をふくませているところ。

ぼかすと下の画像のように淡く色づきます。

◆ドライウォッシュのポイント

ソフトパステルorハードパステルはどちらも

使えますが、ソフトパステルよりもハードパ

ステルの方が定着力は良いです。

また、カッターの代用としてぼかし網や茶こ

しが使えます。カッターでパステルを削って

いくと粉の大きいものが出てしまいます。

大きい粉は画面でムラになります。

ペインティングナイフなど何でも良いので

潰しておきましょう。

ぼかす道具ですが、パステルの粉末を指で

擦(こす)るのと布やコットンで擦るのとで

は、紙への付き方に違いが出ます。

指の方が厚塗りになりやすく、布などで擦る

と繊維に粉がついて薄づきになりやすいです。

右が指でぼかしたもの、左がティッシュでぼ

かしたものです。

その他に刷り込む道具として筆があります。

筆は先の硬いものでないとパステル粉を紙に

擦り込み難くなります。

私は油絵用の豚毛の筆を使っています。

柔らかい筆だと逆に粉を

筆先が吸い込むことがあります。

柔らかい筆は

間違って描いた箇所の修正に使えますが、

刷り込みには使えません。

画像は名村というメーカーの豚毛の平筆です。

握る柄が少し短く、普段使いにしています。

◆ドライウォッシュの他の下塗り方法

下塗りとしては、このドライウォッシュ以外

に水彩絵の具やアクリル絵の具で着彩したり

ハードパステルの腹を使って大雑把に画面を

立体的に描いたりといった方法等もあります。

最近、アメリカで開発されたパンパステル

というドライパステルをドライウォッシュの

代わりに下塗りとして使っている画家さんも

いるようです。

これはパステルを粉状に削る手間がかからず

簡単にグラデーションも作れ便利みたいです。

ラインストローク(線描き)

ハードパステル、ソフトパステルを立てて

線を引くテクニック。

画像は、ソフトパステルで

筆圧やスピードを変えて引いた

色々なラインストロークです。

そんなこと?と思うかもしれませんが、

そうでもないのです。

パステルの角で筆圧、角度、線の長さ、

描くスピードに変化をつけると

線の表情は変わります。

特に、仕上げで筆跡(タッチ)を残す時に

とても活躍します。筆圧を変えるには

パステルを持つ位置を変えてみると良いです。

この時パステルが折れるかもしれません。

が、折れたパステルは角(エッジ)が復活し

て使えるし、寝かせて使うこともできます。

ハッチング(平行線引き)

一定の面を短い斜めの平行線を同じ方向に

複数引いて埋めるテクニックです。

細い線を引くので

ハードパステルやパステルペンシルが

向いていますが、ソフトパステルでも

角を使えば描くことができます。

また、違う色を重ねてハッチングすると

混色したように見えます。

重ね過ぎると色が濁って見えてしまうので

注意が必要です。

必ず一方向から入れるのが原則です。

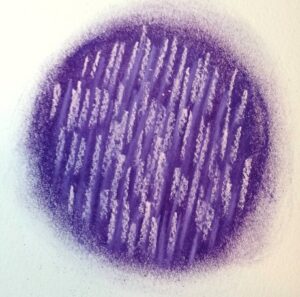

クロスハッチング(平行線引き×2)

一定の面をそれぞれ違う方向のハッチングを

重ねて埋めるテクニック。

これもハッチング同様、ハードパステル、

パステルペンシル、ソフトパステルで

描くことができます。

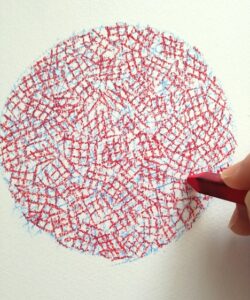

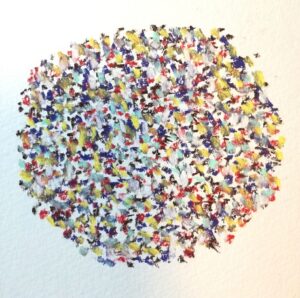

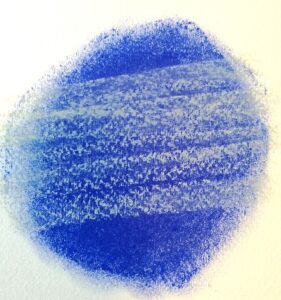

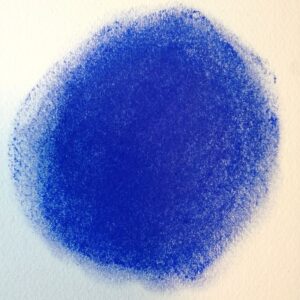

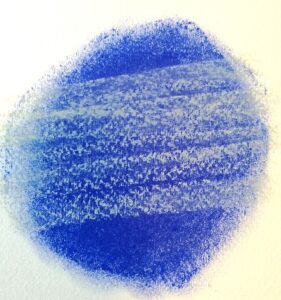

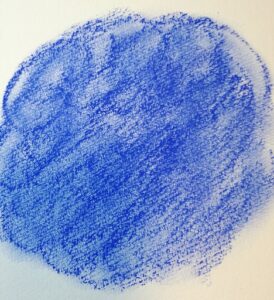

クロスハッチングを違う色味で2重、3重に

重ねて描くと下の色が透けて見えて、微妙な

色合いになります。

下の層のクロスハッチングの色が上の層より

暗いと色に深みが出てきます。

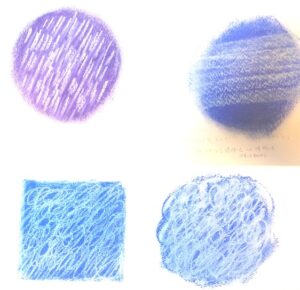

【青1色のクロスハッチング】

【青、赤の順にクロスハッチング重ね】

【青、赤、黄の順にクロスハッチング重ね】

サイドストローク(面描き・平塗り)

サイドストローク(平塗り)はハードパステ

ル、ソフトパステルを寝かせて平描きする

テクニックです。

主に広い面積を塗るときなどに使えます。

上の画像は、ソフトパステルの長さを折って

向きや力を変えて色々なサイドストロークを

描いたものです。

作品の基礎づくりの下書きとして明暗、形、

色をパステルの腹を使って大まかに描くこと

もできます。

これは風景画で使うことの多い方法です。

また、この下塗りにはハードパステルがよく

使われます。ハードパステルはソフトパステ

ルに比べて粉っぽさが少なく、紙への定着力

が良いからです。

逆に、細かな形を最初から決めなければいけ

ない肖像画や静物画、例えば花や果物等には

サイドストロークでの下書きは不向きです。

サイドストロークの使い方は下書きだけでな

く、メインの画面の表現にも使えます。

例えば

風景画、特に雪景色のキラキラ光っている感じを表すのに

よく使われるようです。

これにはソフトパステルで点描に近い

短い線の長さのサイドストロークが使われます。

サイドストロークは筆圧、パステルの長さ、

描く時の向きによって

筆跡(タッチ)が変わります。

パステルの長さは

表現したいタッチにするために

短く折るのも良いですね。

下の画像は短く折ったラウニーのソフトパステルです。

余談ですが、私は短くなりすぎたパステルは

粉末状に削って

100円ショップの小さい容器に入れて、

ドライウォッシュに使っています。

スティプリング(点描)

スティプリング(点描)はハードパステル、

ソフトパステルの先端や角を使って点や

片(ごく短い線)を描くテクニックです。

スティプリングは

特に光がキラキラと輝く様子を表現するのに

最適です。

絵具は混色をする度に濁りますが、

この方法なら濁ることがなく

本来の色の美しさのまま描くことができます。

モネなどの印象派は視覚的に色を融合させる

テクニックを追求し、

印象派のスラーが点描を発展させたようです。

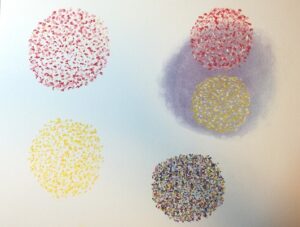

例)同系色2色に白を足して点描

この画像は紙にドライウォッシュで

青系の色つけた後に点描しました。

写真の上側は赤系2色に白の点描、

下側は黄色系2色に白の点描です。

白がキラキラして見えます。

・1層目に暗めの点描の層、その上の2層目に

明るめの色の点描を重ねます。

暗い色(こげ茶、赤紫、赤)を1層目に点描した後

明るい色を2層目に点描しました。

正直、本の説明だけではやり方が分からず、

上手くいったとは言い難いのですが、参考に

して下さい。

↓×

同系色に白の組み合わせが無難です。

補色の組み合わせもありますが

色彩の調和を理解していないと難しいです。

(2024.1.11追記)

ブレンディング(混色)又は ぼかし

上の画像は、色々なブレンディング(混色)

又はぼかし(シェイディング)です。

ぼかしとは

ソフトパステルなどの色を

指や布、筆などで紙などの画面に

こすりつけて伸ばし

輪郭をあいまいにすることです。

shading(シェ-ディング)という言葉は

美術用語では線や色の濃淡で立体感を表す方法です。

ある書籍から抜粋してシェ-ディングとしていましたが

調べてみると実際の英語では

「blurring(ブラーリング)=ぼけ、ぼやけた」が

使われているようでした。

日本語でブラーリングと言っても?な感じなので

「ぼかし」で問題ないと思います。

一方、

混色(ブレンディング)とは、

ソフトパステルなどの2色以上を

紙などの画面上で

指などでこすって混ぜ合わせ

別の色を作る方法です。

ブレンディングには2通りあって

隣り合う2つ以上の色の境目を混ぜる

又は

2つ以上の色を重ねて塗ってから混ぜる

ことができます。

隣り合う2つ以上の色の境目を混ぜると

グラデーション(色の段階)を

作ることができます。

(2024.1.17追記)

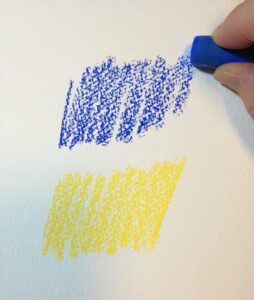

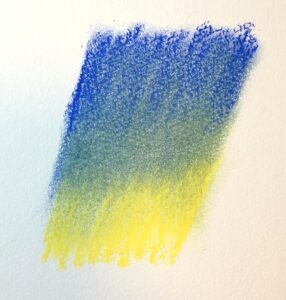

【隣り合う2つ以上の色を混色 又は ぼかす】

・ソフトパステルで黄色を塗ります。

・黄色の隣にソフトパステルの青色を塗ります。

・青と黄色の境目を指でぼかして混色します。

・青と黄色の間がぼかされて混色され、

青、緑、黄色へのグラデーションができました。

【2層に描いた2つ以上の色を混色 又は ぼかすパターン1】

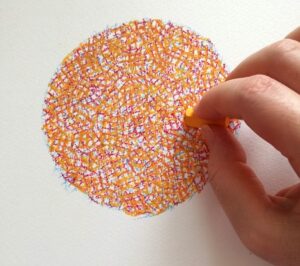

・赤のソフトパステルを塗ります。

・赤の上に黄色のソフトパステルを塗ります。

・指でぼかして2層の色を混色します。

・オレンジ色にブレンドできました

【2層に描いた2つ以上の色を混色orぼかすパターン2】

・紫のソフトパステルを

サイドストローク気味に塗ります。

・上から白のソフトパステルを重ねます。

・指で馴染ませてぼかし、混色します。

・薄いぼんやりした紫色ができました。

下の紙の色が透けて見えています。

指には微妙に油があって、

パステルの粉が紙につきやすく

ぼかす道具として使いやすいです。

他にも布、筆、刷毛など

道具によって印象は変わってきます。

細かい部分やモノの境目をぼかすのには、

擦筆(さっぴつ)や綿棒を使います。

これらは繊維なので、

性質上パステルの粉を少し取ってしまいます。

なので、簡単な修正にも使えます。

混色、ぼかしの注意点としては

全ての部分をぼかしたままだと、

ピンボケのようなのっぺりした

弱い印象の絵になってしまうことです。

このテクニックの良い使い方としては、

ぼかした層の上にラインストローク等で

ある程度描いて仕上げると

絵の印象が締まりメリハリが生まれてきます。

重ね塗り(フェザリング・スカンブリング・スクリブリング)

重ね塗りは、パステルで1層目を塗った後、

2層目以降を重ねて塗っていく

色の層を作るテクニックです。

重ね塗りには色々な塗り方がありますが、

2層目以降を軽いタッチで描いて、

下の色が透けて見えるようにする点は同じです。

普通、1層目は暗い色や渋めの色を塗り、

2層目以降

段々明るい色や鮮やかな色を塗ります。

重ね塗りにはフェザリング、スカンブリング、

スクリブリングなどがあります。

使うパステルはソフトパステル、ハードパス

テルです。

どのパステルをどの色の層に使うかは、

完成作品のイメージや本人の好みによります。

フェザリング(羽のようなタッチの平行線)

フェザリングは、一層目にパステルで平塗りした上に

パステルの先端又は角を使って

羽のような軽いタッチの短い線を複数引いていく

テクニックです。

ぼかし過ぎてのっぺりした画面の色を

鮮やかにすることができます。

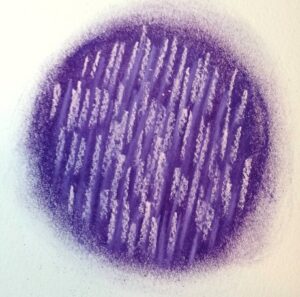

・ソフトパステルで濃い紫を塗り、指でぼかします。

・青味がかった明るいグレーで軽く短い直線

を斜めに上から下に向かって引きます。

一方向からならどの方向でもOK。

・指でぼかして色を落ち着かせます。

・色は馴染みましたが、ぼんやりとしています。

・もう一度フェザリングします。

・フェザリングした部分が活き活きとしまし

た。フェザリングはぼんやりしてしまった

画面を復活させることができました。

重ね塗りし過ぎて粉落ちが心配な場合はフィ

キサチーフで固定してからフェザリングする

と上手くいく場合があります。

スカンブリング(透かし塗り、擦りぼかし)

スカンブリングとは、ある色の上に

別の色を薄く重ねて塗る方法です。

1色目は色つき紙であっても

白い紙や色付き紙に色を塗ってもよく

その上に2色目、3色目と

重ね塗りします。

1色目の塗り方は何でもよいです。

上に塗り重ねる色の塗り方が重要で

2色目以降は、ごく軽いタッチで

平塗り又は連続した線で描き

下の色が見えるくらい残して

描くのを止めます。

2色目以降の良くない描き方とは

強いタッチで描いて下の色と混ざったり

下の色が見えなくなるくらいまで

塗ったり描いたりすることです。

スカンブリングの効果は

下の色がかすれた上の色の間から

チラチラと透けて

光って見えさせるという錯覚です。

それぞれの色が遠めに見ると

目の錯覚で混ざり輝きます。

もっと効果的にするには

色同士が画面の上で混ざらないように

1色ごとに

パステルフィキサチーフをかけてから

別の色を塗るのが理想的です。

とはいえ、これをすると

消すのが難しく修正が効き難くなるのは

覚えておいて下さい。(2024.1.9追記)

●ベールのように透かし塗りする方法(透かし塗り)

スカンブリング(透かし塗り)は

主にソフトパステルで

1層目に腹の部分で平塗りした後

2層目に力を抜いて薄く平塗りする方法です。

力を抜くことで、

上の色はベールをまとったようにかすれて

下の色が透けて見えます。

紙の色や1層目のパステルの色を暗めにして

2層目を明るめにすると

色が光って見える視覚的効果があります。

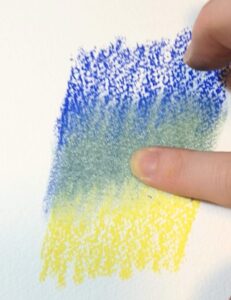

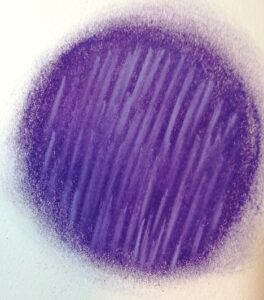

・青いソフトパステルを平塗りして

指でぼかします。

・その上に白いソフトパステルの腹を使って

軽い筆圧で横になぞります。

・下の青が透けて見えることがポイントです。

・指の腹で少しだけこすって馴染ませます。

・スカンブリング(透かし塗り)の完成。

ぼかし具合によっても雰囲気は変わります。

やり過ぎると、混色されて

鈍い色になってしまいます。

ポイントとしては描いた色を

あまりぼかし過ぎないようにすることです。

●連続した線を重ねてぼかしヴェールを作る方法(擦りぼかし)

スカンブリングは透かし塗りと訳しましたが

その応用方法がこちらです。

これもスカンブリングで

よく擦りぼかしと訳されています。

1層目を軽いタッチでクルクルと

線で適当に円を描き

指でぼかします。

2層目の同じように

適当に線で円を描きます。

下の色が見える程度にです。

3層目も描くなら

同じ要領でクルクル円を描きます。

普通は、1層目に暗い色から始めて

上の層に明るい色を重ねていきます。

逆に1層目に明るい色、

2層目以降を暗い色にすると

結果は明るすぎる画面を落ち着かせられます。

スカンブリングは

細かい描き込みが必要ない広い面、

背景に使うのに向いています。

つまり背景を塗る時使うことが多いです。

・一層目に

青のソフトパステルで

円を描いて指でぼかし、

2層目に白のソフトパステルをクルクルと

軽いタッチで円を描きます。

・指でぼかします。

・2層目に白のソフトパステルで

円を描いて出来上がり。

下の青色が透けて見えています。

ムラのある柔らかな印象に仕上がりました。

スクリブリング(走り描き、擦りぼかし)

画像kai.jpg)

スクリブリングとは

ある色の上に別の色の短い線を

ただ好きなように重ねて描く方法です。

もとは、

線で素早く描く素描を指すみたいですが

パステル画では、重ね塗りの一種です。

先に紹介したスカンブリングと同じく

このスクリブリングも上の色のすき間から

下の色がチラッと見えることで

視覚的にそれぞれの色が混ざって見えます。

また、スクリブリングと同じで

線を引く時には上の色の塗るのは

下の色が見えるくらいまでで

やめておくのがコツです。

上の色は明るく、下の色は暗くすると

光って見える効果がでます。

逆に上の色は暗く、下の色は明るくすると

下の明るすぎる色を

落ち着かせることができます。

(2024.1.9追記)

スカンブリングとスクリブリングの違い

スカンブリング(透かし塗り、擦りぼかし)と

スクリブリング(走り描き)とは

見た目が良く似ています。

両方とも好きなように線を重ねて

いる点でも似ています。

違いは

スカンブリング(透かし塗り、擦りぼかし)が

連続した線や面を使って描くのに対して

スクリブリング(走り描き)は

別々の線を引く傾向があることです。

とは言え、

上の色から下の色を透かして

見えるようにすることは共通しています。

これはこうだから、と気にしないで

描いていきましょう。

インパスト(厚塗り)

インパストとは、油絵のように

色を何層も重ね塗りして

厚く塗ることを言います。

重ね塗りとの違いは、

下の色が殆ど見えなくなる点です。

インパストの効果は存在感が増すことです。

全体に厚塗りするより、見せたい箇所に部分

的に使うと良さそうです。

コツは、2層目以降の色を塗る前に

パステルフィキサチフ(定着材)を画面に

スプレーしておくことです。

そうすることで粉落ちをある程度防げます。

フィキサチーフの種類は制作途中で使うため

ターレンスジャパンのパステルフィキサチーフを

使って下さい。

紙選びもとても重要です。

日本ではサンドペーパーはホームセンターで

大工用のサンドペーパーが売っていますが、

サイズが小さいです。

上の猫の絵は、

私が大工用のサンドペーパーを使って

描いた作品です。

ソフトパステルがサンドペーパーに

食いつくようで

パステルの減りが早いのに驚きました。

サンドペーパーの上で指をこすると痛いので

加減しながらやりました。

ぼかす作業は、ほぼ必要ないです。

粉飛びが少ないのは良い点で

細かい描写はあまりできないです。

大胆な表現と存在感がキーワードです。

簡単な厚塗りなら、

キャンソン社のミ・タント紙。

厚めの画用紙か、コットン多めの水彩紙です。

もう少し厚塗りならサンドペーパーが

いいですが、小さいサイズしかないので

大きい作品にしたい場合は

代わりにキャンソンのミ・タント・タッチと

いう特殊紙がおススメです。

注)お値段高め!

ミ・タント・タッチ紙の特徴は2つです。

1つ目は、パステルフィキサチーフが必要

ないこと。

2つ目は表面がザラザラしていて強くこする

と指の腹を痛めてしまうことです。

(2024.1.9追記)

◆まとめ

・ブレンディング(混色)とぼかしはパステル画の基本。ぼかし過ぎ注意 。

・重ね塗りは軽いタッチで下の色を透けさせる

kai2採用.jpg)

サムネイル-comp-485x273.jpg)

.png)

kai.png)

.png)

.png)

コメントを残す